DeepSeek help me rewrite the travel log: ✨穿越時光長廊!見證台灣藝術三百年史詩✨ 🇹🇼【#時代印記特展|一場跨越時空的藝術對話】📍國立台灣美術館|台中必訪藝文地標 🔥破天荒集結2萬件典藏!首度公開日治珍稀畫作×省展經典從明清文人墨寶到NFT數位藝術,五大展廳猶如打開歷史的月光寶盒💫 ▌展廳亮點搶先窺探▐🎨301展廳|【中原流風:筆尖上的移民史】跟著林朝英的狂草墨跡,看閩南書畫如何在島嶼扎根🌱策展人黃冬富帶你解碼清代文人的精神風骨! 🖼️【引光顯影:殖民時期的雙重視界】薛燕玲策展的魔幻對比:台籍畫家筆下的土地凝望 vs 日籍藝術家的他者之眼👁️ 看寫實技法如何成為文化身分的密碼🔍 🌊302展廳|【戰後狂潮:美援×現代主義×鄉土覺醒】林振莖精選作品見證大時代!當抽象畫遇上反共標語,看藝術如何在政治夾縫中野蠻生長💥 💣【解嚴後藝術大爆炸!】蔡昭儀策劃的禁忌話題一次解放🔥行為藝術撕開威權面具,裝置藝術重構族群記憶——準備好被思想衝擊波震懾嗎? 🌐103~107展廳【數位浪潮下的文化重構】馮勝宣打造未來感展區!AI繪畫×沉浸式投影,探問科技時代的台灣認證🕹️ 互動裝置還能生成專屬藝術DNA喔! ⚠️文青注意:展期橫跨四季,但每季換檔!建議先衝「日治時期風土手稿區」——錯過等三年⏳ 📸打卡熱點:✔️復刻版台展入選畫框互動牆✔️光影交錯的明清書法長廊✔️解嚴宣言霓虹燈藝術裝置 🎁限定玩法:下載「時代印記AR」APP,掃描展品解鎖隱藏版藝術家訪談! #台中看展懶人包 #美術史教科書活過來了#建議搭配宮原眼科冰淇淋服用🍦📆2025/4/27 我們的藝術時空旅行日記: 國立台灣美術館 https://youtu.be/AExmuYEfr7k?si=l6n76eHGajMCi0_8 4/27/2025 我們参觀位於台灣台中市國立美術館。 國立台灣美術館現在推出「時代印記」 — 勾勒台灣美術300年。展覽以國美館逾37年累積的2萬餘件典藏為基礎,以編年方式梳理18世紀以降台灣美術發展的歷史脈絡與文化記憶。此次展覽展出多件首次公開的作品,包括日治時期珍貴畫作及省展得獎作品,勾勒出台灣300年來的美術演進歷程。 展覽畫分為5個歷史階段,涵蓋明清書畫、日治時期風土寫實、戰後政治與現代主義影響下的轉型,以及解嚴後的藝術實驗與當代數位文化重構。 位於301展覽室的「中原流風:台灣早期書畫」展區,由策展人黃冬富策畫,聚焦明清時期書畫在台灣的移植與轉化,呈現以林朝英、呂世宜等為代表的書風與閩南地域特質,映照早期移墾社會的文化樣貌與精神風骨。 「引光顯影:20世紀前期台灣美術的在地色彩」由策展人薛燕玲策畫,聚焦日治時期的視覺文化發展。透過台展制度建立後的寫實技法與風土描繪,呈現台灣藝術家對自我與土地的凝視,並與日籍藝術家的「他者觀察」形成文化對照,反映殖民背景下的身分轉換與認同轉向。 302展覽室則呈現「浪潮與衝擊Waves and Impacts:1945–1979台灣美術發展」由策展人林振莖規畫,描繪戰後政治氛圍、美援影響與現代主義潮流交錯下的創作轉變。此展區亦聚焦鄉土寫實的興起與傳統媒材的當代表現,突顯藝術與社會現實之間的關係。 進入1980至1990年代的「激撞與反思」展區,由策展人蔡昭儀規畫,呈現解嚴後藝術創作的自由張力。展覽選件回應殖民歷史、族群身份、性別與政治等議題,並透過行為藝術、裝置與實驗形式挑戰既有美術邊界,展現藝術批判性與思想深度的拓展。 5..展覽最末,103~107展覽室呈現「交融與重構:2000~全球視野與數位浪潮」則由馮勝宣策畫,聚焦台灣當代藝術在全球化與數位科技語境下,對文化記憶、身份認同與環境議題的創新詮釋。展區運用影像、裝置與數位互動等媒介,體現創作手法的延展性與文化定位的多重變奏。

Tag: History

参觀台灣台中市國立台灣美術館

美國菁英的思維

The thinking of American elites

美國菁英的思維

The thinking of American elites

Click to view the full article in PDF Prompt to DeepSeek: Please give a comprehensive summary of the article PDF file. 《美國精英的思維方式》綜合摘要: 本文剖析美國精英階層的戰略思維,強調其深受基督教(尤其是清教徒傳統)與《聖經》教義(特別是《舊約》)的深層影響。核心論點與例證如下: 1. 精英戰略的聖經根源 美國精英的價值觀源於《聖經》教育,其世界觀深受聖經敘事塑造。例如: 摩西的領導力與系統性規劃(如建立人事分級制度)成為戰略典範。 約書亞的征服模式(如屠城耶利哥)隱喻美國政策中的「不留情」執行風格,體現於冷戰策略與經濟霸權。 2. 系統化的長期佈局 結構性陷阱:美國精英擅長設計「慢性毒藥」,逐步瓦解對手。案例包括: 《廣場協議》(1985年):誘導日圓升值,導致日本資產泡沫化與經濟崩潰(1990年代)。 美元霸權:透過全球美元結算體系與IMF等工具,長期掌控國際金融命脈。 智財權(IP)壟斷:將他國鎖定於低階製造,美國則主導高附加價值的創新與標準制定。 3. 冷戰案例:雷根的戰略操盤 雷根的政策透過系統性壓力瓦解蘇聯: 「星際大戰計畫」(SDI):以太空軍備競賽耗盡蘇聯財政。 話語戰:如「拆掉這道牆!」與「邪惡帝國」論述,動搖蘇聯正當性。 支持內部改革:鼓勵戈巴契夫推動開放政策,加速體制崩潰。 4. 文化與制度工具 精英教育:常春藤名校灌輸西方經典思想與聖經敘事,培養擅長長期制度設計的領導者。 規則霸權:全球金融架構(如信用評等、貿易規範)皆利於美國利益,形成難以擺脫的依賴鏈。 5. 日本興衰的教訓 戴明的「日本第一」雖短期提升製造業,實為美國轉向金融與科技霸權的鋪墊。日本過度擴張至房地產與股市,最終在1997年亞洲金融風暴中暴露脆弱性。 結論 本文指出,美國精英透過「高等文明級戰略工具」——結合信仰、制度設計與耐心施壓——逐步制衡對手。理解其思維需掌握《聖經》的文化語境,以及深植於美國領導階層的系統性佈局能力。 Comprehensive Summary of “The Thinking of… Continue reading 美國菁英的思維

The thinking of American elites

東印度公司

The East India Company

Birth of Empire

東印度公司

The East India Company

Birth of Empire

The East India Company - Birth of Empire

(Full Episode) | Episode 1 | BBC Select

https://youtu.be/ut4eWW-UElA?si=T9RmLhBUUnY_x9Ld 2025年3月5日, The East India Company, founded in 1600, lasted for 258 years before the British state gained full control of its activities. How did it become so powerful? British historian and TV presenter Dan Snow travels through India in the footsteps of the company that revolutionized the British lifestyle and laid the foundations for… Continue reading 東印度公司

The East India Company

Birth of Empire

Spain A thousand-year legend from ancient Rome to modern times

西班牙:從古羅馬到現代的千年傳奇

Spain A thousand-year legend from ancient Rome to modern times

西班牙:從古羅馬到現代的千年傳奇

https://youtu.be/lr9mEcg4UTM?si=8Mzm3ZEvmfCLaio4 2025年2月19日, 西班牙歷史可追溯至古羅馬時期。公元前 2 世紀,羅馬征服伊比利亞半島,帶來政治、法律、文化藝術,基督教也開始傳播。 羅馬衰落,公元 5 世紀西哥特人建立王國,繼承羅馬文化制度,發展封建制度,統一宗教,奠定語言、宗教和法律基礎。 711 年阿拉伯人入侵,開啓近 800 年伊斯蘭統治,期間文化交融,基督教勢力在北方積蓄力量,發起 “收復失地運動”。 15 世紀末,卡斯蒂利亞和阿拉貢合併,完成 “收復失地運動”,建立統一西班牙王國。隨後大航海時代,西班牙建立龐大殖民帝國,後因過度依賴殖民掠奪而衰落。 19 世紀,西班牙歷經拿破侖戰爭、殖民地獨立浪潮,國力衰退。20 世紀內戰及佛朗哥獨裁統治後,1975 年恢復民主,融入歐洲一體化,發展為現代化國家。 千年歷史中,西班牙歷經統治更迭、文化碰撞融合,最終形成獨特多元的國家風貌。 Prompt: Using Traditional Chinese, give a comprehensive summary of “西班牙通史:從古羅馬到現代的千年傳奇”. to DeepSeek-AI 《西班牙通史:從古羅馬到現代的千年傳奇》是一部全面探討西班牙歷史的著作,從古羅馬時期一直到現代,涵蓋了西班牙豐富而複雜的歷史進程。以下為該書的綜合摘要: 1. 古羅馬時期 西班牙的歷史可以追溯到古羅馬時期,當時西班牙被稱為「希斯帕尼亞」(Hispania),是羅馬帝國的重要省份之一。 羅馬人帶來了先進的技術、法律和文化,對西班牙的社會結構和基礎設施產生了深遠影響。 基督教也在這一時期傳入西班牙,成為後來西班牙文化的重要組成部分。 2. 西哥特王國 隨著羅馬帝國的衰落,西哥特人於5世紀入侵並建立了西哥特王國。 西哥特王國統治期間,西班牙經歷了宗教和文化的融合,但也面臨內部分裂和外部威脅。 3. 伊斯蘭統治時期 8世紀初,摩爾人(北非穆斯林)入侵西班牙,建立了安達盧斯(Al-Andalus)政權。 伊斯蘭統治期間,西班牙成為歐洲最繁榮的地區之一,科學、藝術和文學蓬勃發展。 這一時期也見證了基督教、伊斯蘭教和猶太教文化的共存與交流。 4. 收復失地運動(Reconquista)… Continue reading Spain A thousand-year legend from ancient Rome to modern times

西班牙:從古羅馬到現代的千年傳奇

Magna Carta (Great Charter), signed in 1215 by King John of England

Prompt: Elaborate Magna Carta. Give interesting stories and fun factsto #ChatGPT. 《大憲章》詳解:有趣故事與趣聞 《大憲章》(Magna Carta),又稱**《大憲法》,是1215年英格蘭國王約翰王(King John)在貴族壓力下簽署的一份開創性文件。這份文件被視為歷史上最重要的法律文件之一,奠定了憲政與個人權利的基礎。以下是一些有趣的故事與趣聞**: 1. 被迫簽署的國王 約翰王以殘暴和不得人心著稱。他對貴族課以重稅,失去法國領土,還與教宗和自己的貴族們鬧翻。到了1215年,英格蘭貴族忍無可忍,發動叛亂,佔領倫敦,迫使國王談判。最終,《大憲章》誕生,限制王權。 趣聞:約翰王其實從未讀過《大憲章》,因為它是用拉丁文寫成的,而他是文盲! 2. 倫尼米德(Runnymede)的談判 1215年6月15日,《大憲章》在泰晤士河畔的**倫尼米德(Runnymede)**簽署。這並不是一場盛大的儀式,而是一場劍拔弩張的談判,國王在壓力下不得不妥協。 **趣聞:**如今,倫尼米德已成為一片寧靜的草原,美國律師協會(American Bar Association)在此設立了紀念碑,以表彰《大憲章》對美國法律的影響。 3. 教宗宣佈無效 簽署後不久,約翰王暗中向教宗英諾森三世(Pope Innocent III)告狀,聲稱自己被迫簽署。教宗不僅宣布《大憲章》無效,還稱其為「可恥且屈辱的文件」,並將叛亂貴族逐出教會。隨後爆發了第一次貴族戰爭(First Barons’ War)。 趣聞:如果教宗的決定生效,《大憲章》可能會被徹底遺忘!但約翰王在1216年去世,新國王為了平息局勢,重新頒布了這份文件。 4. 原始文件的神秘消失 最初至少有13份原始手抄本的《大憲章》,被送往英格蘭各地。但如今,僅剩下四份,分別存放於: 大英圖書館(British Library) 兩份 索爾茲伯里大教堂(Salisbury Cathedral) 一份 林肯大教堂(Lincoln Cathedral) 一份 趣聞:2015年,研究人員意外在英格蘭肯特郡(Kent)的一個檔案館後面發現了一份此前未知的《大憲章》草稿! 5. 影響現代法律 《大憲章》奠定了**人身保護令(Habeas Corpus)與正當法律程序(Due Process)**等法律概念,影響了: 美國憲法(U.S. Constitution) 權利法案(Bill of… Continue reading Magna Carta (Great Charter), signed in 1215 by King John of England

Midnight judges 「午夜法官」

Prompt: Elaborate Midnight Judges to #ChatGPT 「午夜法官」(Midnight Judges)指的是1801年美國總統約翰·亞當斯(John Adams)在卸任前夕所做的大量聯邦司法任命。這是聯邦黨(Federalist Party)試圖在失去行政權力後,透過司法系統維持影響力的策略,因為亞當斯在大選中敗給了托馬斯·傑佛遜(Thomas Jefferson),即**民主共和黨(Democratic-Republican Party)**的候選人。 背景 根據1801年《司法法案》(Judiciary Act of 1801),聯邦黨控制的國會重組了聯邦司法系統,減少了最高法院法官的人數,但增加了聯邦法官的數量。在卸任前的最後時刻,亞當斯任命了大量聯邦黨籍法官,許多任命是在深夜進行的,因此這些法官被稱為「午夜法官」。 實際案例 1.威廉·馬伯里(William Marbury)——他被任命為華盛頓特區的治安法官,但新政府拒絕執行他的委任狀,最終導致著名的**《馬伯里訴麥迪遜案》(Marbury v. Madison, 1803),確立了司法審查權(Judicial Review)**,使法院擁有裁定法律違憲的權力。 2.約翰·馬歇爾(John Marshall)——亞當斯在離任前提名馬歇爾為美國最高法院首席大法官,馬歇爾在任期間大幅強化聯邦政府權力,塑造了美國憲法法制。 3.其他聯邦黨籍法官——在1801年司法法案下獲得任命的多名法官,即使後來該法案被撤銷,他們仍然對司法判決產生深遠影響,並支持聯邦權力的擴張。 午夜法官的影響 1.確立司法審查權——《馬伯里訴麥迪遜案》確保了美國最高法院擁有最終的憲法解釋權,大幅增強了司法部門的權力。 2.聯邦黨的長期影響——儘管聯邦黨在行政和立法部門失勢,但透過這些司法任命,他們的政治理念仍然在法院系統中延續多年。 3.加劇政黨對立——「午夜法官」事件加深了聯邦黨與民主共和黨之間的對立,影響了美國未來的司法任命與政治鬥爭。 「午夜法官」事件顯示了卸任政府試圖透過司法任命來延續自身影響力的現象,這種情況在現代政治中仍然時有發生。

John Winthrop “City Upon a Hill“

Prompt “Elaborate John Winthrop” to #ChatGPT 約翰・溫斯洛普(John Winthrop,1588–1649)是一位英國清教徒律師,也是馬薩諸塞灣殖民地的關鍵創建者之一。該殖民地是北美最早且最具影響力的英國殖民地之一。他在1630年至1649年間擔任殖民地總督12屆,對其政府和宗教政策產生了深遠影響。 主要貢獻: 1.「山巔之城」演說 – 在抵達新英格蘭之前,溫斯洛普發表了著名的演說《基督教慈善的模式》(A Model of Christian Charity,1630年),其中他將殖民地描述為「山巔之城」(City Upon a Hill)。這一比喻強調了清教徒的信念,即他們的社區應成為世界的道德和宗教典範。 2.領導「大遷徙」 – 1630年,他率領第一批大規模清教徒移民前往新英格蘭,乘坐阿貝拉號(Arbella),幫助建立穩定的清教徒社會。 3.神權統治 – 溫斯洛普在塑造殖民地政府方面發揮了重要作用,強調嚴格遵守清教徒宗教原則。他支持有限的民主制度,但認為官員和神職人員應擁有比普通公民更大的權威。 4.與宗教異見者的衝突 – 他參與了多場重要的宗教爭議,包括放逐挑戰清教徒正統信仰的安妮・哈金森(Anne Hutchinson)和羅傑・威廉斯(Roger Williams)。 5.與美洲原住民的關係 – 雖然最初與美洲原住民部落保持一定的外交關係,但溫斯洛普支持一些導致緊張關係和衝突的政策,例如1636年至1638年的皮夸特戰爭(Pequot War)。 遺產: 溫斯洛普對一個嚴格紀律、虔誠宗教社區的願景,為新英格蘭的發展奠定了基礎。他的「山巔之城」比喻至今仍影響美國政治和文化話語,象徵著美國例外主義(American Exceptionalism)的理念。 John Winthrop (1588–1649) was an English Puritan lawyer and a key figure in the founding of the Massachusetts… Continue reading John Winthrop “City Upon a Hill“

“Don Quixote” by Miguel Cervantes

Prompt: Give pronunciation of the words: Don Quixote, Miguel Cervantes. #ChatGPT gives the answer: Here are the pronunciations of the names: Don Quixote: In Spanish: [don kee-HO-tay] (IPA: /don kiˈxote/) In English: [don kee-HO-tee] (IPA: /ˌdɒn kiːˈhoʊti/) Miguel Cervantes: In Spanish: [mee-GEL sehr-VAHN-tes] (IPA: /miˈɣel θeɾˈβantes/ in Spain, /miˈɣel seɾˈβantes/ in Latin America) In English:… Continue reading “Don Quixote” by Miguel Cervantes

NVIDIA Founder and CEO Jensen Huang 黃仁勳

https://youtu.be/q54RnCUwDuY?si=vXnidlqyCSKzI5c8 2025年2月3日, The Future of AI with NVIDIA Founder and CEO Jensen Huang. Watch WWT Co-Founder and CEO Jim Kavanaugh and NVIDIA Founder and CEO Jensen Huang talk about the evolution and future of AI. During the discussion, Jim and Jensen will also provide practical tips for implementing AI at scale within the enterprise. https://youtu.be/7ARBJQn6QkM?si=LRoghT_pueV3lQr9… Continue reading NVIDIA Founder and CEO Jensen Huang 黃仁勳

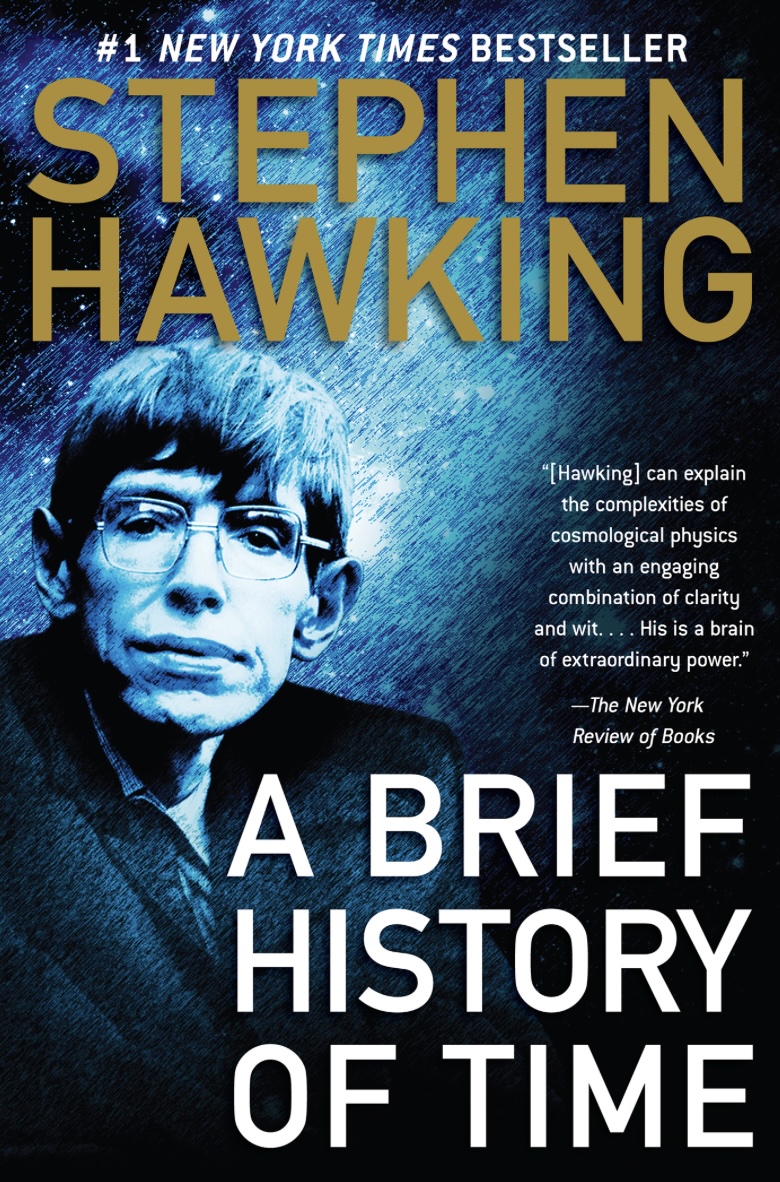

A Brief History of Time by “Stephen Hawking”

Prompt: Please give a comprehensive summary of the book: A Brief History of Time by “Stephen Hawking”, section-by-section. #DeepSeek-AI gives the summary: 史蒂芬·霍金的《時間簡史》是一部具有里程碑意義的科普著作,以通俗易懂的方式探討了宇宙的起源、結構和基本法則。以下是該書的逐章綜合摘要: 引言 霍金開篇解釋了他寫這本書的動機:讓複雜的科學概念變得通俗易懂。他強調了理解宇宙及我們在其中位置的重要性,並指出人類長期以來對存在的基本問題的探索。 第一章:我們的宇宙圖像 霍金概述了人類對宇宙理解的歷史,從古代文明到現代科學。他討論了亞里士多德、托勒密、哥白尼、伽利略和牛頓等人物對宇宙模型的貢獻,展示了我們對宇宙的認知如何演變。本章總結指出,宇宙受一致的科學法則支配,這些法則可以通過科學來理解。 第二章:空間與時間 本章介紹了空間和時間作為相互關聯的維度的概念。霍金解釋了牛頓對空間和時間的絕對觀點,並與愛因斯坦的相對論進行對比。相對論表明,空間和時間是相對的,並且在一個稱為時空的四維結構中交織在一起。他還討論了重力如何扭曲時空,影響物體的運動。 第三章:膨脹的宇宙 霍金描述了基於愛德溫·哈勃對遙遠星系的觀察而發現的宇宙膨脹現象。他解釋了這如何導致大爆炸理論的提出,該理論認為宇宙最初是一個無限密集且高溫的奇點。本章還探討了宇宙膨脹的意義以及它最終可能坍塌的可能性。 第四章:不確定性原理 霍金介紹了量子力學,重點是海森堡的不確定性原理。該原理指出,某些物理屬性(如位置和動量)無法同時精確測量。這一原理挑戰了宇宙的決定論觀點,並在量子層面引入了不可預測性。 第五章:基本粒子與自然力 本章深入探討了物質的基本組成部分及其支配的基本力。霍金解釋了夸克和電子等亞原子粒子的發現,並討論了四種基本力:重力、電磁力、弱核力和強核力。他還提到了將這些力統一起來的統一理論的探索。 第六章:黑洞 霍金探討了黑洞的性質,黑洞是時空中重力極強的區域,以至於連光都無法逃脫。他解釋了黑洞如何由大質量恆星坍塌形成,並討論了黑洞的特性,如事件視界和奇點。本章還介紹了霍金的開創性發現,即黑洞可以發射輻射(霍金輻射)並逐漸失去質量。 第七章:黑洞並不那麼黑 在上一章的基礎上,霍金進一步闡述了黑洞輻射及其意義。他解釋了事件視界附近的量子效應如何使粒子逃逸,導致黑洞隨時間蒸發。這一發現解決了黑洞信息丟失悖論,並對理論物理學產生了深遠影響。 第八章:宇宙的起源與命運 霍金更詳細地探討了大爆炸理論,討論了早期宇宙的條件以及導致星系、恆星和行星形成的過程。他還探討了其他理論,如穩態模型,並討論了宇宙的最終命運,包括持續膨脹或最終坍塌(“大擠壓”)的可能性。 第九章:時間之箭 本章聚焦於時間的概念以及為什麼時間似乎只朝一個方向流動(“時間之箭”)。霍金解釋了熱力學第二定律如何賦予時間方向性,該定律指出熵(無序)總是增加。他還討論了心理時間箭頭和宇宙時間箭頭,並將其與宇宙的膨脹聯繫起來。 第十章:蟲洞與時間旅行 霍金探討了蟲洞的理論可能性——蟲洞是假設的時空隧道,可以連接遙遠的區域甚至不同的宇宙。他討論了時間旅行的潛在可能性及其可能產生的悖論,例如著名的“祖父悖論”。雖然沒有完全排除這種可能性,但他認為時間旅行不太可能實現。 第十一章:物理學的統一 霍金討論了物理學統一理論的持續探索,這一理論通常被稱為“萬有理論”,旨在調和量子力學與廣義相對論。他解釋了這一過程中的挑戰,並強調了通過弦理論等理論所取得的進展。霍金對未來可能發現這樣的理論表示樂觀。 第十二章:結論 在最後一章中,霍金反思了人類認知的進步以及尚未解決的謎團。他強調了繼續探索宇宙及其法則的重要性,並表示完全理解宇宙將是人類理性的終極勝利。 後記(1996年版) 在更新的版本中,霍金討論了物理學的新發展,例如弦理論的進展和引力波的發現。他重申了尋找統一理論的重要性,並對未來的發現將使我們更接近理解宇宙最深層次的秘密表示希望。 主要主題 宇宙受基本法則支配,這些法則可以通過科學來理解。 量子力學與廣義相對論的相互作用是理解宇宙的核心。 黑洞和大爆炸對理解宇宙的起源和命運至關重要。… Continue reading A Brief History of Time by “Stephen Hawking”