Click here to view “遠⾒雜誌2025/4文章介紹: 大阪世博探討人類未來” Prompt to DeepSeek: Please give a comprehensive summary of the above PDF file, section by section. 2025大阪世界博覽會綜合摘要 基本資訊 時間與地點:2025年4月13日至10月13日,於大阪灣人工島「夢洲」舉辦。 主題:以「生命」為核心,主題定為「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」(いのち輝く未来社会のデザイン),聚焦三大次主題——「拯救生命、賦能生命、連結生命」。 規模:預計吸引2800萬人次,創造兩兆日圓商機,共有158個國家及180個參展單位參與。 展場設計與建築亮點 主體建築:由建築師藤本壯介設計「大屋根」,為直徑615公尺、高12公尺的巨型木造圓環迴廊,融合傳統工法與未來概念,象徵多元一體。 核心理念:打造「Society 5.0」實驗室,透過展館探索人類與科技、自然的共生關係。 八大主題展館 拓展生命:生命的未來館(石黑浩設計) 展示30款人型及自然元素導覽機器人,包括可遠端操控的「分身機器人」,探討人類與機器人共存的未來。 提出反思問題:如「若無肉體限制,人類將如何挑戰自我?」 磨練生命:null² 館 (洛合陽一設計) 全鏡面建築搭配機械裝置與重低音音響,透過鏡像變化與互動裝置,挑戰訪客對自我認知的邊界。 增強生命:生命的遊樂場水母館 以水母姿態為靈感,結合自然植栽與遊具,舉辦「世界學習・遊戲峰會」,探討學習與遊戲的融合趨勢。 生命的共鳴:Better Co-Being館 開放式建築與森林融合,透過App與「神秘之石echorb」道具,強化參觀者間的互動共鳴。 認識生命:生命動態平衡館(福岡伸一設計) 從分子層級探討生命本質,利用「互動傳話」裝置投射心跳,反思人類與環境的動態平衡。 孕育生命:圍繞生命的冒險 結合XR技術、音樂劇與巨型投影,呈現生命從微觀到宏觀的孕育旅程。 編織生命:EARTH MART 聚焦糧食危機與環境變遷,透過飲食科技體驗,重新審視食物與生態的關係。 守護生命:對話劇場─生命之證(河瀨直美設計) 廢棄校舍改建的劇場,每日邀請陌生人遠端對話,跨越文化藩籬,探索人際關係的意義。 台灣參展亮點:TECH WORLD館… Continue reading 2025日本大阪關西世界博覽會

Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan

Tag: ChatGPT

2025日本大阪關西世界博覽會

用眼睛嚼文學,用嘴巴讀麵包

Chew literature with your eyes.

Read bread with your mouth.

用眼睛嚼文學,用嘴巴讀麵包

Chew literature with your eyes.

Read bread with your mouth.

Please explain 用眼睛嚼文學,用嘴巴讀麵包.

Screenshot showing ChatGPT is preparing the answer. 這張圖片展示的是一個極具創意與文學氣息的商品陳列設計,名稱為「閱讀麵包:嚼文學」。整體視覺呈現將麵包包裝設計成類似書本的樣式,並透過標語和文字結合文學與食物的概念,營造一種「食.讀合一」的生活美學體驗。以下為詳細說明與解析: 🌟 主題標語 用眼睛嚼文學,用嘴巴讀麵包 這句話是整個概念的核心: 「用眼睛嚼文學」:閱讀文字如同細細品味食物般,用心體會文學的深意與美感。 「用嘴巴讀麵包」:將吃麵包比喻成閱讀,將日常飲食提升為感官與心靈的藝術活動。 📚 嚼文學 ─ 閱讀麵包系列介紹 陳列板上的內容像是一系列的宣言或說明,逐句來看: 「都是一場文學生活體驗。」 每一口麵包不只是味覺享受,而是一場文化感知的旅程。 「每一次咀嚼,文學都在味蕾間綻放。」 將文學形容為隱藏在美食中的滋味,咀嚼食物等於品味文字。 「感受每口麵包的文字之美,彷彿品味細緻的文學的深度。」 麵包不只是食物,更像是一篇有層次的散文,等待被感知。 「透過『吃一口麵包,讀一本文學』,」 明確提出體驗的方式,把食與書的行為合而為一。 「獻上『閱讀麵包.嚼文學』,打破書本和烘焙的界線。」 突破傳統分界,把知性與味覺融合成一種新型生活提案。 「全聯閱讀麵包與《聯合文學》雜誌攜手合作。」 此商品為全聯福利中心與**《聯合文學》雜誌**的聯名合作,結合超市通路與文化品牌。 🥖 商品設計亮點 麵包包裝看起來像一本一本書,讓消費者在選購與品嚐時,彷彿走進文學書店。 是一種將「文青美學」具體實踐的嘗試。 ✨ 總結 這是一個把生活美學、文學閱讀與日常飲食結合在一起的創意行銷案例。它不僅賣麵包,更傳達了一種: 「在生活中閱讀」 「在味蕾中感受文化」 這樣的精神。如果你喜歡文學或設計美感,這樣的產品不只是食物,更像是一份情感的作品。 如果你想拿這概念來做課程、活動或創作靈感,也很有潛力喔!想一起玩玩看「用吃的說故事」或「吃出文學」的創作嗎? Let’s Read Bread! PARMESAN CHEESE BREAD 這句話「用眼睛嚼文學,用嘴巴讀麵包」是一種極具詩意的修辭,將抽象與具體、感性與日常並列對比,帶出深刻的思維。來解構一下: 1. 用眼睛嚼文學 意思:平時我們是用嘴巴來「嚼」食物,但這裡說「用眼睛嚼」,是一種比喻,意思是透過閱讀文學,用眼睛細細品味、咀嚼其中的意涵和美感。 隱喻:閱讀不只是掃視文字,而是一種「品嚐」,需要用心去感受文字背後的情感與哲思。 文學的特質:就像食物需要咀嚼一樣,文學也需要慢慢地理解與消化,才能體會其精髓。 2.… Continue reading 用眼睛嚼文學,用嘴巴讀麵包

Chew literature with your eyes.

Read bread with your mouth.

天主教徒哀悼教皇方濟各,關注樞機選舉新任教宗會議

Catholics Mourn Pope Francis With Eye Towards Conclave

天主教徒哀悼教皇方濟各,關注樞機選舉新任教宗會議

Catholics Mourn Pope Francis With Eye Towards Conclave

Screenshot showing ChatGPT is preparing the answer. 當一位教宗辭世或退位時,天主教會會進入「教宗選舉秘密會議」,即所謂的「樞機秘密會議」(Conclave),以選出下一任教宗。這是一個歷史悠久且極具儀式感的過程。以下是這個過程的詳細介紹,以繁體中文呈現: 教宗選舉秘密會議(Conclave)是什麼? 「Conclave」一詞來自拉丁文 cum clave,意指「上鎖的房間」。這個名稱源自於中世紀時期,為了防止外界干預,樞機主教們被「鎖」在西斯汀小堂中,直到他們選出新教宗為止。 選舉資格與參與人員 只有**未滿80歲的樞機主教(Cardinals)**有資格參與選舉。 參與者人數通常約為100至130人之間(依當時在世且合資格者而定)。 所有參與者須發誓保密。 選舉流程詳解 1. 教宗逝世或退位後 教廷宣布「教宗寶座出缺」(Sede Vacante)。 教廷國務卿負責暫時管理日常事務,但不得做任何影響未來決策的重要決定。 2. 召開秘密會議 約在教宗去世或退位後的15至20天內召開。 樞機主教們齊聚梵蒂岡,入住「聖瑪爾大之家」(Domus Sanctae Marthae)。 每日進出西斯汀小堂(Sistine Chapel) 進行投票。 3. 投票制度 每日最多可投票四次(兩次上午,兩次下午)。 每輪投票需獲得三分之二多數票才能當選。 若經過多次投票未有結果,可能改變規則(由樞機們投票決定是否接受簡單多數)。 4. 白煙與黑煙 每次投票結束後,選票會焚燒: 黑煙(fumata nera):表示未選出新教宗。 白煙(fumata bianca):表示教宗選出成功。 5. 新教宗接受與登基 當某位樞機獲選後,會被問:「你是否願意接受?」(Acceptasne electionem?) 若答應,他會選擇自己的教宗名號。 隨後會公開亮相,稱為「Habemus Papam」(我們有了教宗!),由聖伯多祿大殿陽台向全世界宣布。 內部氣氛與傳統 所有過程保密,外界無法得知內部細節。 過程極具神聖與儀式性,象徵聖神的引導。 儘管現代科技進步,會場仍嚴格禁止任何通訊設備,以維持純粹與神聖性。 如您有興趣,我也可以幫您製作一份兒童版簡明圖解,來讓年輕讀者也能理解教宗選舉的過程。需要的話告訴我即可!… Continue reading 天主教徒哀悼教皇方濟各,關注樞機選舉新任教宗會議

Catholics Mourn Pope Francis With Eye Towards Conclave

The Art of Humor 幽默法則

卓別林大力推薦 溝通必勝的神奇力量

作者/羅伯·史坦恩

The Art of Humor 幽默法則

卓別林大力推薦 溝通必勝的神奇力量

作者/羅伯·史坦恩

奧地利精神分析大師佛洛伊德說過:『幽默者,是適應能力最強的人。」越來越多的人在談論幽默和探討幽默,善用幽默並感受幽默。做個幽默感十足的人,為人處事必定無往不利。幽默是快樂的催化劑,

本書依人際溝通的不同情況, 闡述各種幽默技巧。

ChatGPT gives the following comprehensive book review: 以下是一篇關於《幽默法則 ‧ 卓別林大力推薦 溝通必勝的神奇力量》(作者:羅伯·史坦恩)的綜合書評: 書籍簡介 《幽默法則》是一部探討幽默與溝通藝術的著作,作者羅伯·史坦恩以深入淺出的筆觸闡述幽默在各種人際互動中的重要性。書名中的「幽默法則」不僅代表一套實用的溝通技巧,更蘊含著如何利用幽默化解緊張氛圍、促進信任與合作的核心理念。書中以“卓別林大力推薦”作為宣傳標語,既致敬了喜劇大師卓別林對幽默藝術的詮釋,也增添了讀者對此書內容權威性的期待。 內容與主題 幽默的定義與價值作者從幽默的本質談起,指出幽默不僅是逗人發笑的工具,而是一種能夠促進思考、打破常規的社交武器。透過對幽默心理學及行為模式的探討,讀者可以了解幽默如何在無形中降低心理防備、拉近人與人之間的距離。 溝通中的幽默策略書中系統地介紹了多種應用幽默於溝通中的技巧和策略,從語言表達、情境營造到非語言溝通,都有具體案例分析。作者用生動的實例說明:在商務洽談、公共演說或日常對話中,適當的幽默能有效化解尷尬、緩解壓力,並創造出雙贏的局面。 幽默與創意聯繫羅伯·史坦恩不僅聚焦於幽默對溝通的作用,同時也探討了幽默與創意思維、創新力之間的關聯。他認為一個懂得運用幽默的人,也往往擁有更豐富的創造力和解決問題的能力。這一觀點激發了讀者重新思考傳統溝通模式的局限性。 實用案例與練習方法書中穿插了許多來自企業界、演講界及日常生活中的真實案例,並提供了實用的練習方案,指導讀者如何在實際情境中運用幽默來增強自己的說服力與影響力。這些案例不僅有理論支撐,更具有實戰價值,使得抽象的幽默概念具體化,易於模仿與實踐。 語言風格與敘事方式 羅伯·史坦恩的筆調輕鬆幽默,卻不失嚴謹。他善於運用簡單明瞭的例子來解釋複雜的心理和社交現象,使讀者在輕鬆閱讀中收穫實用知識。書中的敘事既有學術分析的深度,也融入了故事性和趣味性,讓人感覺彷彿在與一位幽默風趣的導師對話。 適用對象 商務人士與領導者了解並運用幽默溝通技巧,有助於在商務談判和團隊管理中營造更融洽的氛圍,促進意見交流和協同合作。 公共演說者與培訓講師對於經常需要面對大眾演講或進行培訓的人士,本書提供的幽默應用方法可以使講演更生動有趣,拉近與聽眾的距離,提升傳遞效果。 對幽默有興趣的大眾讀者除了專業應用,本書也適合任何希望在日常生活中增添幽默感的人士。透過作者對幽默內涵的解讀,讀者能夠更好地理解笑話背後的社會心理機制,從而豐富自己的交際技巧。 優點與不足 優點 實用性強: 書中不僅提供理論,還有豐富的案例和練習,能直接應用於職場和日常生活中。 語言生動: 作者用輕鬆幽默的筆觸闡述複雜概念,閱讀體驗非常愉快。 啟發創意: 透過幽默與創意的結合,激勵讀者跳出傳統思維模式,探索新的溝通方式。 不足 案例局限: 某些案例可能偏重於特定文化或商業環境,對於不同背景的讀者,需依據實際情況靈活應用。 深度調整: 對於希望獲得更深層次心理學理論支持的讀者來說,部分理論分析或許略顯淺顯。 總結評語 《幽默法則》是一部兼具娛樂性與實用性的溝通指南,無論是在職場上建立良好關係,或在日常生活中營造輕鬆氛圍,均能發揮重要作用。羅伯·史坦恩以其獨到的見解和生動的筆觸,讓讀者重新認識幽默的價值,並學會在不同場合下恰如其分地運用幽默來提升自身魅力與影響力。雖然部分內容可能需要讀者根據自身環境加以調整,但整體來說,本書無疑為所有追求卓越溝通技巧的讀者提供了一部值得細讀與參考的佳作。 以上書評希望能幫助您更全面地了解本書的內容與價值。 DeepSeek gives the following comprehensive book review: 📚《幽默法則:卓別林大力推薦 溝通必勝的神奇力量》書評——笑聲背後的心理博弈與人性解碼 ✍️ 作者羅伯・史坦恩(Robert Stern)以喜劇大師卓別林的藝術精神為引,將「幽默」從感性技藝提升至理性科學的層次。這本跨界心理學、社會學與傳播學的著作,不僅是喜劇創作者的指南,更是一把解鎖現代人際關係困局的萬能鑰匙。 📖 內容架構:三幕劇式的幽默方程式 第一幕:幽默的本質考古學作者以考古學視角剖析幽默的演化史,從原始部落的儀式性笑聲到宮廷弄臣的政治隱喻,揭示「笑」如何成為人類社會的隱形權力貨幣。書中引用神經科學研究,指出幽默感觸發的多巴胺分泌量等同於「微型戀愛」,精準解釋為何幽默能瓦解心理防線。 第二幕:21條黃金幽默公式將卓別林《摩登時代》的肢體喜劇拆解為「荒謬增量法則」,將伍迪・艾倫式話術歸納為「預期悖論模型」。每條公式皆附「情境實驗室」案例,從職場談判到社群媒體文案,展現如何將理論轉化為具體話術。其中「三秒鐘反轉框架」技巧,被多家企業運用於危機公關培訓。 第三幕:黑暗幽默的倫理邊界針對數位時代的「迷因戰爭」現象,作者提出尖銳批判:當幽默淪為群體攻訐的武器時,如何守住人性底線?本章以跨文化比較研究,分析東西方對冒犯性幽默的容忍光譜,為讀者劃出兼具機智與尊嚴的溝通紅線。… Continue reading The Art of Humor 幽默法則

卓別林大力推薦 溝通必勝的神奇力量

作者/羅伯·史坦恩

AI 針對不同程度的人, AI闡明:人工智慧是如何學習的?

How Does Artificial Intelligence Learn?

AI 針對不同程度的人, AI闡明:人工智慧是如何學習的?

How Does Artificial Intelligence Learn?

AI 針對不同程度的人, AI解釋:人工智慧是如何學習的?

聽眾是五歲的孩子, 大學生, 專家.

Prompt: Explains how Artificial Intelligence Learns. Your audience are five-year-old children. 🎓 How AI Learns — For Five-Year-Olds 🧠🤖 1. AI is like a robot brain.It doesn’t know anything at first. It’s just waiting to learn, just like you when you were a baby. 2. It learns by looking at lots of stuff.If we want… Continue reading AI 針對不同程度的人, AI闡明:人工智慧是如何學習的?

How Does Artificial Intelligence Learn?

AI 針對不同程度的人解釋:為什麼樹葉會變色?

AI Explains why leaves change color to people of different levels.

AI 針對不同程度的人解釋:為什麼樹葉會變色?

AI Explains why leaves change color to people of different levels.

AI解釋:為什麼樹葉會變色?聽眾是五歲的孩子, 大學生, 博物學家.

Prompt: Explains why leaves change color, your audience are five-year-old children. 想象一下,樹葉就像樹木的小廚房。 在夏天,他們使用一種叫做葉綠素的特殊綠色成分,從陽光中製作食物。 當秋天到來時,白天變短變冷,所以樹葉停止烹飪,綠色成分慢慢消失。 沒有綠色,我們可以看到一直隱藏著的其他漂亮顏色——黃色、橙色和紅色! Imagine that leaves are like little kitchens for trees. In the summer, they use a special green ingredient called chlorophyll |ˈklɒrǝfil| to make food from sunlight. When fall comes, the days get shorter and cooler, so the leaves stop cooking,… Continue reading AI 針對不同程度的人解釋:為什麼樹葉會變色?

AI Explains why leaves change color to people of different levels.

Understand the phrase

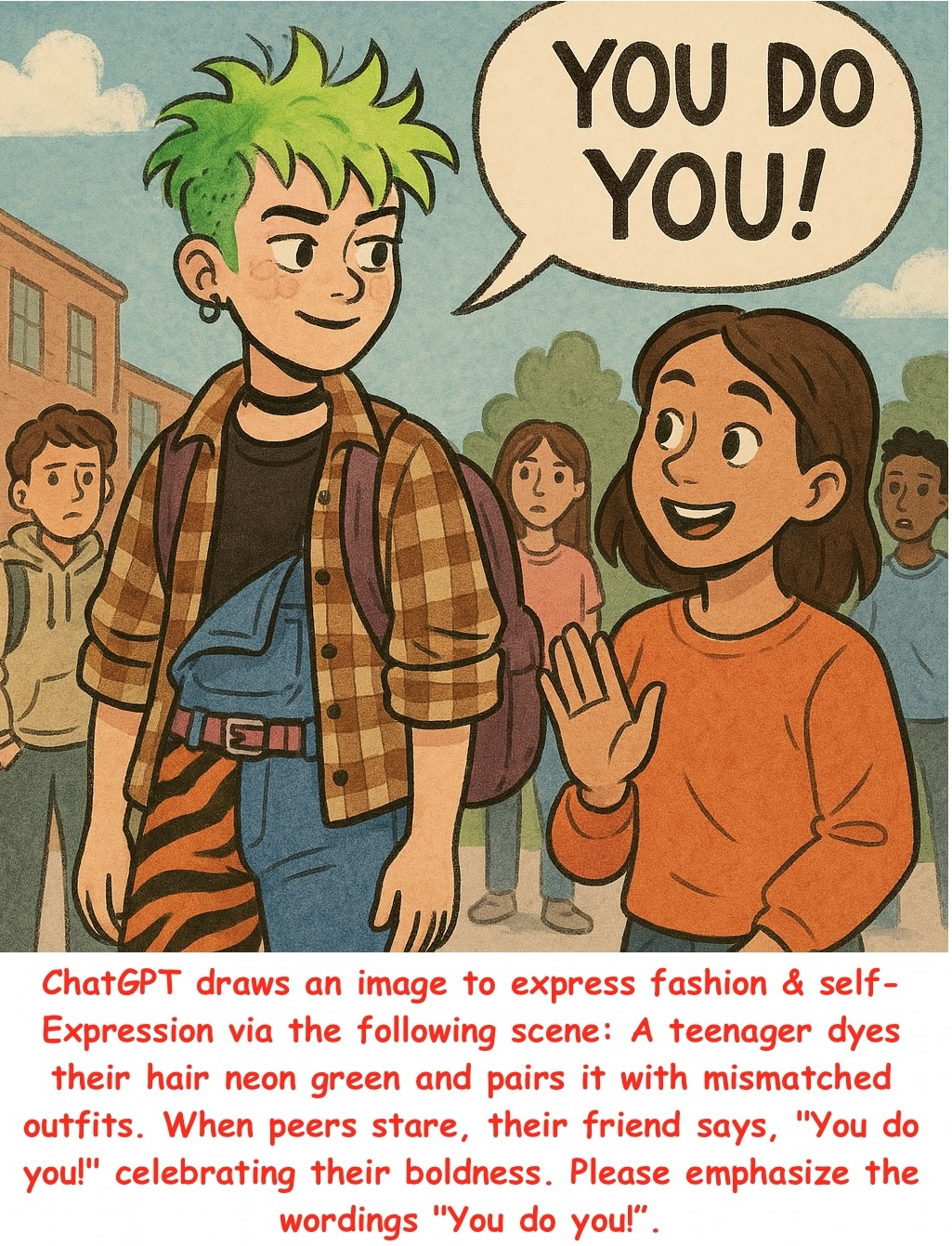

You do you!

「做你自己就對了!」

Understand the phrase

You do you!

「做你自己就對了!」

Prompt to DeepSeek: Elaborate the phrase “you do you”. Using this phrase, please give some interesting examples and stories. 對「You Do You」的深入解析「You do you」是一個現代口語表達,主張個體性與真實自我。它鼓勵人們優先考慮自己的價值觀、喜好與幸福,而非社會期待或外界評價。此短語根植於自我賦權的精神,並隨著提倡心理健康、身體自愛、反盲從的社會運動(尤其是社交媒體的推波助瀾)而廣為流傳。 文化脈絡與細微意涵起源於日常對話的「you do you」,反映了當代文化對個人選擇與多元價值的重視。雖然通常帶有支持意味,但在某些情境下也可能帶有諷刺口吻,用以敷衍他人的選擇而非真心認同。此短語在尊重自主權的同時,也隱含對個人責任的提醒——鼓勵人們「做自己」,但前提是不傷害他人。 不同情境中的應用範例 時尚與自我表達:一名青少年將頭髮染成螢光綠並搭配風格衝突的服裝。面對旁人側目,朋友以「做你自己就對了!」肯定其大膽作風。 職涯選擇:律師辭去事務所工作轉行成為瑜珈老師。儘管家人質疑,手足仍以「做你自己——如果這讓你快樂」表達支持。 生活方式決定:一對伴侶選擇極簡主義的小屋生活。面對「違背郊區常規」的批評,他們淡然回應:「我們只是做自己。」 闡釋此短語的真實故事 非典型藝術家:畫家艾瑪因抽象畫風遭嘲弄,友人勸她改畫寫實風格,但她堅持自我,反覆說著「我只是做自己」。數年後,她的作品爆紅,證明真實性能引發共鳴。 冒險獨旅者:馬克辭去科技業工作到亞洲背包旅行。質疑者稱此舉魯莽,但他以「做自己」為信念持續前行,並記錄旅程,激勵他人勇敢活出自我。 非營利組織創辦人:離開企業的莎拉創辦教導弱勢女孩寫程式的組織。面對「降薪不值得」的批評,她的社群力挺:「做自己!」如今她的計畫已影響上萬人。 在個體性與群體間取得平衡「You do you」雖提倡自由,卻非恣意妄為的藉口。例如一位純素主義者既能尊重朋友的飲食選擇,同時溫和倡議理念。此時此短語促成了「不違背個人原則的相互尊重」。 流行文化與媒體案例 在影集《公園與遊憩》(Parks and Recreation)中,萊絲莉·諾普以「你做你」的態度支持羅恩·史旺森的 libertarian 式作風,展現兩人世界觀迥異卻深厚的情誼。 女神卡卡(Lady Gaga)的職業生涯正是此短語的化身,正如她所言:「做自己,且毫無歉意。」 結語「You do you」不僅是流行語,更是當代文化的重要標誌——在充滿從眾壓力的世界中,它提倡真實性。無論是顛覆性的生命選擇、創意冒險或日常決定,這句短語提醒我們:真正的滿足源於忠於自己獨特的道路。只要帶著同理心與自我覺察前行,「做自己」便能成為一種徹底的自我疼愛,也是獻給世界的禮物。 Elaboration of the Phrase “You Do… Continue reading Understand the phrase

You do you!

「做你自己就對了!」

Understand

Covet |ˈkʌvit|, Covetous |ˈkʌvitǝs|

Understand

Covet |ˈkʌvit|, Covetous |ˈkʌvitǝs|

ChatGPT draws an image to depict the "covet" meaning via the following scene: The Tenth Commandment—"Thou shalt not covet thy neighbor’s house, wife, servant, ox, or donkey"—is a cornerstone of moral teaching, highlighting how coveting can corrode social harmony.

Prompt to DeepSeek: Elaborate covet, covetous, covetous of. Give some interesting examples and stories. 關於「Covet」(覬覦)、「Covetous」(貪婪的)、「Covetous Of」(對…的貪婪)的詳細解析這些詞彙描述一種強烈且往往不健康的慾望,渴望擁有他人之物。「Covet」是動詞,「covetous」形容這種渴望的狀態,而「covetous of」則用於明確慾望的對象。以下是定義、細微差異及生動例子。 1. Covet(動詞) 定義:渴望擁有他人之物(通常為有形物品),有時涉及不道德意圖。 例子與故事: 宗教起源:〈十誡〉中的第十誡——「不可貪戀人的房屋、妻子、僕婢、牛驢」——是道德教誨的核心,強調「覬覦」如何腐蝕社會和諧。 特洛伊戰爭:帕里斯覬覦斯巴達王墨涅拉奧斯的妻子海倫,引發十年戰爭。他的貪求(源於神明的操縱或凡人的愚行)摧毀了無數文明。 現代科技:新創公司常覬覦矽谷「獨角獸」的地位,導致惡性競爭與道德妥協,如血液檢測公司Theranos的詐騙崛起。 2. Covetous(形容詞) 定義:對他人的財產、地位或優勢懷有嫉妒的渴望。 例子與故事: 咕嚕的執念:在《魔戒》中,咕嚕對至尊魔戒的貪婪執念,將他從霍比特人般的生物扭曲成陰險殺手——隱喻慾望如何吞噬人性。 史古基的吝嗇:狄更斯的《聖誕頌歌》中,守財奴史古基貪戀財富,孤絕於人世,直至他直面貪婪的空虛。 歷史上的奢靡:路易十四的朝臣們貪求國王的恩寵,陰謀爭奪頭銜與領地。這種扭曲的環境催生了權謀算計,如南西·米特福德《太陽王》中的描寫。 3. Covetous Of(片語) 定義:明確指出渴望的對象,強調一種佔有性的強烈慾望。 例子與故事: 藝術品竊案:1911年,文森佐·佩魯吉亞因貪婪《蒙娜麗莎》的文化價值,從羅浮宮盜走畫作,藏匿兩年,堅信它「應屬義大利」。 文學悲劇:《大亨小傳》中的蓋茨比,貪戀黛西·布坎南的愛與她代表的精英地位,最終因執念走向破產與死亡。 商業間諜:1990年代,大眾汽車貪婪竊取通用汽車的商業機密,挖角高管何塞·伊格納西奧·洛佩茲,引發10億美元智財權訴訟。 細微差異:Covet 與 Envy Covet:強調「佔有」他人之物(如:「她覬覦同事的升遷」)。 Envy:強調「怨恨」他人的優勢(如:「他嫉妒她的幸福」)。 道德與文化反思 「貪婪」在宗教與哲學中皆受譴責。佛教視其為苦難之源,伊索寓言〈狗與骨頭〉則警告:貪戀幻影將失去已有之物。現代心理學也將其與物質主義及生活不滿相連結。 最終思考:從神話到科技競爭,「貪婪」揭露人性與慾望的脆弱關係——既可激發野心,亦能催生毀滅。如王爾德諷喻:「當眾神想懲罰我們,就會回應我們的祈禱。」 Elaboration on “Covet,” “Covetous,” and “Covetous Of”These terms… Continue reading Understand

Covet |ˈkʌvit|, Covetous |ˈkʌvitǝs|

用 ChatGPT來學「美學」

Learn Aesthetics via ChatGPT

用 ChatGPT來學「美學」

Learn Aesthetics via ChatGPT

用 ChatGPT來學「美學」,拆解風格 × 設計 Prompt ×

照片轉換 × 破解關鍵詞限制!

https://youtu.be/KKEcjnbAWO0?si=QgY_bYgypGzgh551 Apr 2, 2025, 你知道嗎?風格不只是名字,而是由元素、形式、內容交織而成的美學密碼!🔐 在這支影片中,我將示範如何運用 ChatGPT-4o 的學習與分析能力: 📌 分析你喜歡的視覺風格(如動畫、藝術作品、廣告圖、吉卜力風格等) 📌 萃取其「美學底層邏輯」:元素、形式 、內容 等 📌 再將這些拆解結果,組合成可應用於任何圖像風格轉換的通用 Prompt! 📌 透過這個 Prompt,轉換你的照片為對應風格圖像 📌 從底層邏輯學起,破解不能使用品牌名稱也照樣成功!💡🎨 不僅學會用 AI 工具,更學會「看懂風格」的背後秘密,提升美感力與創作力!✨ 這是一次從風格分析 → 鑑賞 → Prompt設計 → 影像生成的完整學習旅程。🚀 重點時間幀: 00:00:00 開場與影片目標:提升美學素養與風格轉換 00:00:40 設定ChatGPT角色 00:03:00 美學元素解析 00:05:08 上傳圖片讓ChatGPT學習風格 00:06:46 風格分析與通用prompt生成 00:09:44 圖像風格轉換實測 00:14:00 品牌詞被禁止!照片轉換失敗的原因與解法 00:17:47 從模仿、學習、到創新:提升自我美學素養 🎓 Learn Aesthetics with ChatGPT: Deconstruct… Continue reading 用 ChatGPT來學「美學」

Learn Aesthetics via ChatGPT

AI Hallucination | hǝˌluːsiˈnеiʃǝn |

為什麼人工智慧有時候會表現出胡說八道的現象?

我們如何改進提示語句,以減少人工智慧中的幻覺?

AI Hallucination | hǝˌluːsiˈnеiʃǝn |

為什麼人工智慧有時候會表現出胡說八道的現象?

我們如何改進提示語句,以減少人工智慧中的幻覺?

Prompt: “為什麼人工智慧有時候會表現出胡說八道的現象?舉出幾個有趣的實例。”to #ChatGPT 人工智慧(AI)有時候會表現出「胡說八道」的現象,這通常是由以下幾個因素造成的: 1.機器學習的統計性質 AI 並不是在「理解」內容,而是基於大量數據學習語言模式。當它遇到未見過或模糊的問題時,可能會根據統計關聯性生成看似合理但實際上錯誤的回答。 2.訓練數據的限制 AI 的知識來自訓練數據,如果數據本身有錯誤、偏見或缺乏特定領域的信息,AI 可能會產生錯誤或不準確的回應。 3.缺乏真正的理解與推理能力 AI 沒有真正的「理解」,它只是根據詞語的關聯性生成回應,而不是像人類一樣有邏輯推理或常識判斷能力。因此,在某些情境下,它可能會組合出毫無根據的內容。 4.過度一般化或錯誤推斷 AI 可能會基於有限的數據推斷出錯誤的規律,導致回答出現不合理的推論。例如,它可能會把兩個相似但無關的概念混為一談。 5.隨機性(溫度參數) AI 的回答通常帶有一定程度的隨機性,特別是在溫度(temperature)參數較高時,會更傾向於產生創意性或隨機的回應,但這也可能導致「胡說八道」的現象。 6.缺乏即時更新能力 如果 AI 沒有即時連接到最新資訊,它的回答可能會基於過時的知識,從而出錯。 這些問題目前仍是 AI 領域正在努力解決的挑戰,因此在使用 AI 回答時,仍需要人類的判斷與驗證。 當 AI 胡說八道時,可能會產生一些有趣甚至荒謬的錯誤,這類現象在 AI 研究領域被稱為 「幻覺」(hallucination)。以下是幾個經典的實例: 1. 偽造的學術論文與文獻 AI 生成模型有時會在回答學術問題時捏造不存在的論文。例如,當被要求提供某個主題的參考文獻時,它可能會編造出一篇看似合理的論文,甚至包含假作者、假標題和假發表期刊。這些內容看似真實,但實際上根本不存在! 2. 鬼才數學答案 有些 AI 會給出數學問題的荒謬解法,例如: •問:「如果我有兩個蘋果,拿走一個,還剩幾個?」 •AI:「你現在有 1.5 個蘋果,因為量子力學告訴我們物體可以處於疊加狀態。」 這種回答雖然聽起來有創意,但完全偏離了正確答案。 3. 胡亂解釋歷史事件 AI 可能會錯誤地組合歷史資訊,例如: •AI 曾回答:「拿破崙和亞伯拉罕·林肯在二戰期間合作制定了《凡爾賽條約》。」… Continue reading AI Hallucination | hǝˌluːsiˈnеiʃǝn |

為什麼人工智慧有時候會表現出胡說八道的現象?

我們如何改進提示語句,以減少人工智慧中的幻覺?