DeepSeek rewrites my introduction for social media:

【台中科博館《自然藝想》特展】|科學 × 藝術的極致碰撞,開啟你的自然探險!

你是否曾好奇,科學家如何透過模型解開大自然的奧秘?藝術家又如何將冰冷的標本轉化為充滿生命力的創作?台中國立自然科學博物館最新特展《自然藝想》將帶你踏入一個標本與模型交織的奇幻世界,展開一場橫跨科學與藝術的沉浸式旅程!

🔍 為什麼這個展覽非看不可?

《自然藝想》由國立自然科學博物館與台大動物博物館聯手打造,集結臺灣頂尖原型師與百年典藏標本,展出超過40件珍稀展品。這裡不僅是模型愛好者的天堂,更是親子共學、情侶約會、網美打卡的絕佳去處!

🦖 【恐龍迷必看】原型師手作模型大公開

展覽特別呈現多件恐龍模型,包括禽龍、亞伯達角龍等,並獨家曝光1:20暴龍頭部模型的製作流程!從平面設計到立體成型,你將見證原型師如何以科學為基礎、藝術為靈魂,讓遠古巨獸「重生」。

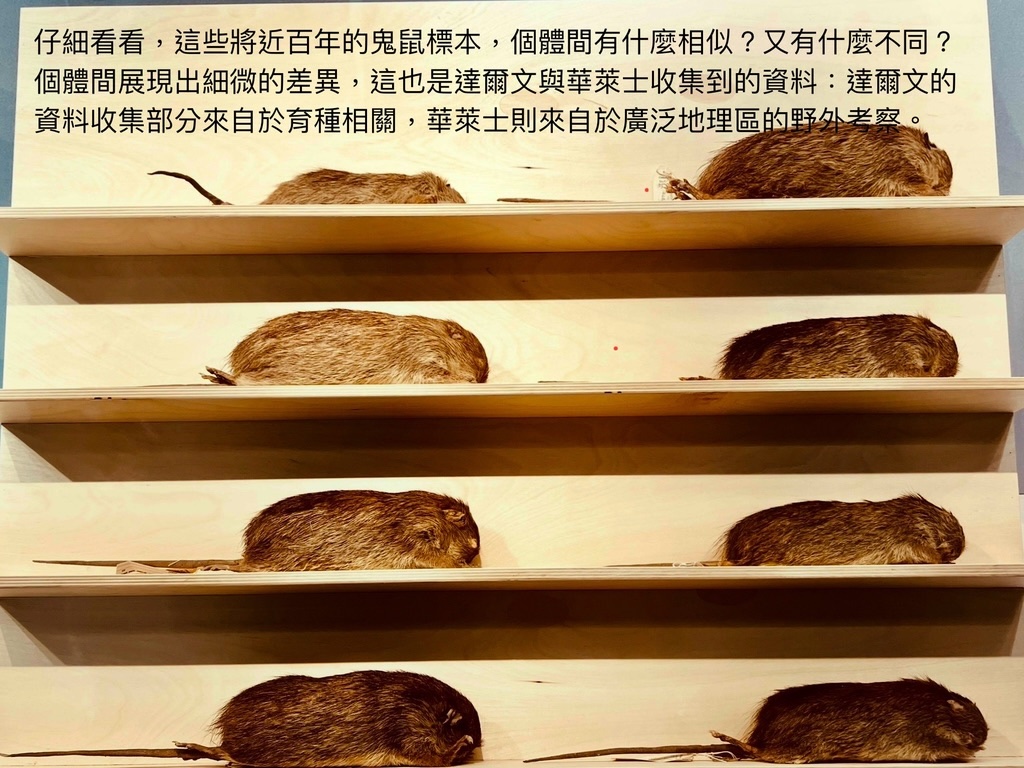

🐭 【歷史控必訪】百年鬼鼠標本,見證臺灣生態變遷

展區中8隻1934年由日本學者採集的鬼鼠標本,不僅展現早期標本製作技術,更訴說著臺灣環境的百年故事。曾經被視為害鼠的鬼鼠,如今成為需要保護的物種,這些標本就是最生動的生態教科書!

🎨 【藝術粉必拍】科學與美學的完美融合

展場設計宛如標本的伸展台,光影交錯間,你既能感受標本的紀實震撼,也能欣賞模型的原創魅力。特別推薦「模樣千萬變」展區,探索神話生物如何從化石想像誕生,還有機會見到「藍色劍龍」等藝術家創意詮釋!

🌟 五大主題展區,帶你層層解鎖自然奧秘

1️⃣ 「『模』索真實」

思考「模型」如何成為科學家的工具,從微觀細胞到宇宙星雲,人類如何用模型理解世界?

2️⃣ 「標準『模』範」

認識實驗室裡的「模式生物」,如果蠅、斑馬魚如何幫助科學家破解人類疾病密碼!

3️⃣ 「有『模』有樣」

達爾文的天擇理論、生態數據模型……看科學家如何用「模型」預測自然!

4️⃣ 「『模』擬自然」

從瀕危物種保育到棲地復育,模型如何成為拯救地球的關鍵推手?

5️⃣ 「自然的『模』樣」

標本師與原型師的終極對決!比較「標本的寫實」與「模型的創意」,誰更能打動你的心?

🎁 看展加碼玩

▸ 限時互動:掃描展區QR Code,用AR技術讓恐龍模型在你手機裡「活」起來!

▸ 集章活動:完成五大展區探索,即可兌換限量「鬼鼠標本明信片」。

▸ 社群抽獎:拍照打卡 #自然藝想,抽原型師親簽模型設計稿!

📅 展期:2025年4月16日-2026年3月1日

📍 地點:國立自然科學博物館(台中市北區館前路1號)

🎫 票價:(65歲以上免費)

#自然藝想 #台中最強特展 #科博館必看 #模型迷暴動

🔥 留言挑戰:

「如果讓你設計一個模型,你想重現哪種生物?」

吾人所能經歷之極美,乃奧秘之境。

實為一切藝術與科學之源。

The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science.

@Albert Einstein 阿爾伯特•愛因斯坦

古生物藝術家結合科學證據與藝術詮釋,重現古生物的形態與生態樣貌。他們透過研究化石、骨骼結構與現生動物的解剖特徵,創作出符合最新科學理解的細緻圖像。這些作品不僅讓古生物栩栩如生,也幫助大眾與科學界更直觀地理解它們的外觀與生活方式,而隨著古生物學的持續發現,這些重建圖像也不斷被修正與完善。

Paleo artists blend scientific evidence with artistic interpretation to recreate images of ancient creatures and ecosystems. By studying fossils, skeletons, and modern anatomy, they craft detailed depictions that reflect current science. Their work visualizes ancient life and informs public and scientific comprehension, with ongoing paleontological discoveries refining their reconstructions.

漢寶德(台中國立自然科學博物館首任館長)自勉的象徵:飛天豬

『連豬都能飛』,比喻化不可能為可能的毅力。

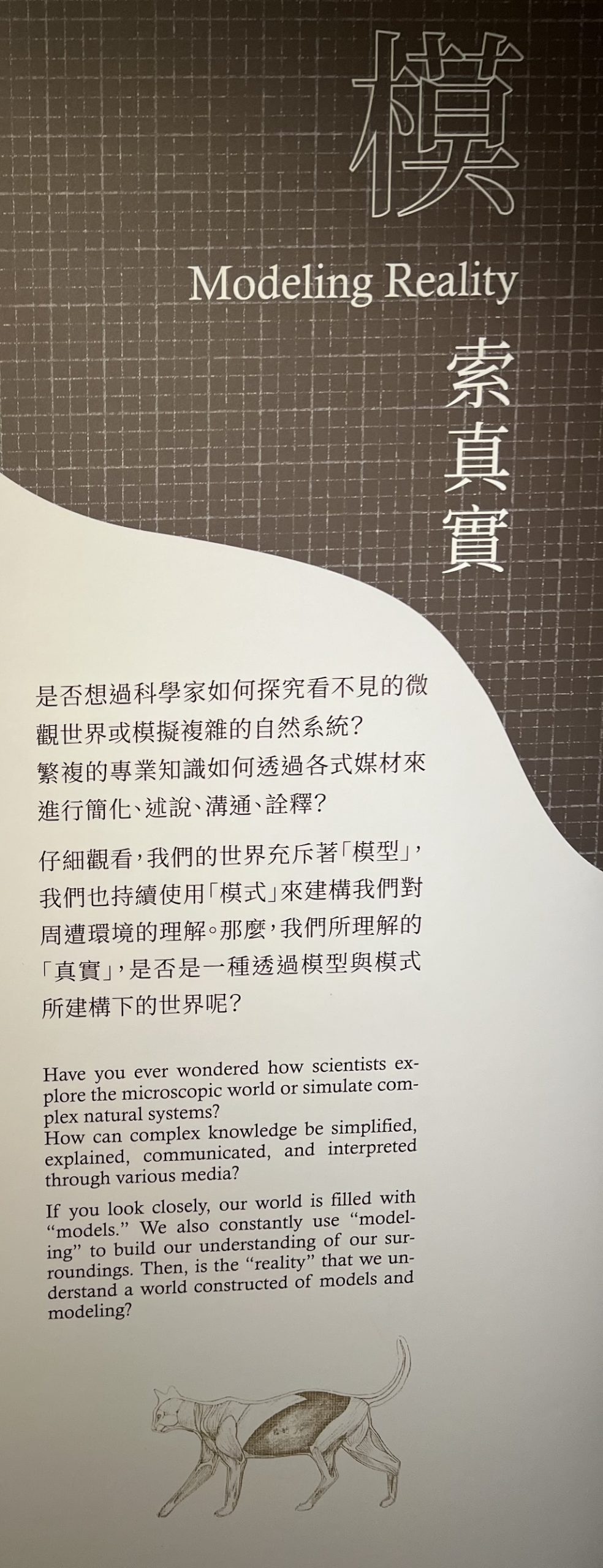

“模”索真實

是否想過科學家如何探究看不見的微觀世界或模擬複雜的自然系統? 繁複的專業知識如何透過各式媒材來進行簡化、述說、溝通、詮釋? 仔細觀看,我們的世界充斥著「模型」,我們也持續使用「模式」來建構我們對周遭環境的理解。那麼,我們所理解的「真實」,是否是一種透過模型與模式所建構下的世界呢?

- 作為「工具」: 標本跟模型都具有科研、展示和教育上的重要性。 但標本取自自然,會受限於生物的體型大小。 而模型則可依目的,產生多種多樣的形式,來作為資訊溝通與相互理解的工具。

- 作為「形式」: 自然界中充斥著複雜或難以理解的面向,看不見的模型可做為人類對於浩瀚無盡的自然界,進行探究與追尋的媒介。

- 作為「詮釋」: 標本,是大自然的真實呈現;模型,是經過觀察、詮釋後,透過多元的「材料」與視覺化做呈現。兩者都可以有展示與科學知識傳遞的用途。

是否想過科學家如何探究看不見的微觀世界或模擬複雜的自然系統? 繁複的專業知識如何透過各式媒材來進行簡化、述說、溝通、詮釋? 仔細觀看,我們的世界充斥著「模型」,我們也持續使用「模式」來建構我們對周遭環境的理解。那麼,我們所理解的「真實」,是否是一種透過模型與模式所建構下的世界呢?

模索真實Modeling Reality

是否想過科學家如何探究看不見的微觀世界或模擬複雜的自然系統?

繁複的專業知識如何透過各式媒材來進行簡化、述說、溝通、詮釋?

仔細觀看,我們的世界充斥著「模型」,我們也持續使用「模式」來建構我們對周遭環境的理解。那麼,我們所理解的「真實」,是否是一種透過模型與模式所建構下的世界呢?

Have you ever wondered how scientists explore the microscopic world or simulate complex natural systems?

How can complex knowledge be simplified, explained, communicated, and interpreted through various media?

If you look closely, our world is filled with

“models.” We also constantly use. “modeling” to build our understanding of our surroundings. Then, is the “reality” that we understand a world constructed of models and modeling?

模型可以做為媒介

Models as media

自然界中充斥著復雜或難以理解的面向,利用模型可做為人類對於浩瀚無盡的自然界,進行探究與追尋的媒介。 Some aspects of the natural world can be complex or difficult to understand. Models serve as media in the exploration and pursuit of understanding of the vast natural world.

模型做為工具

Models as tools

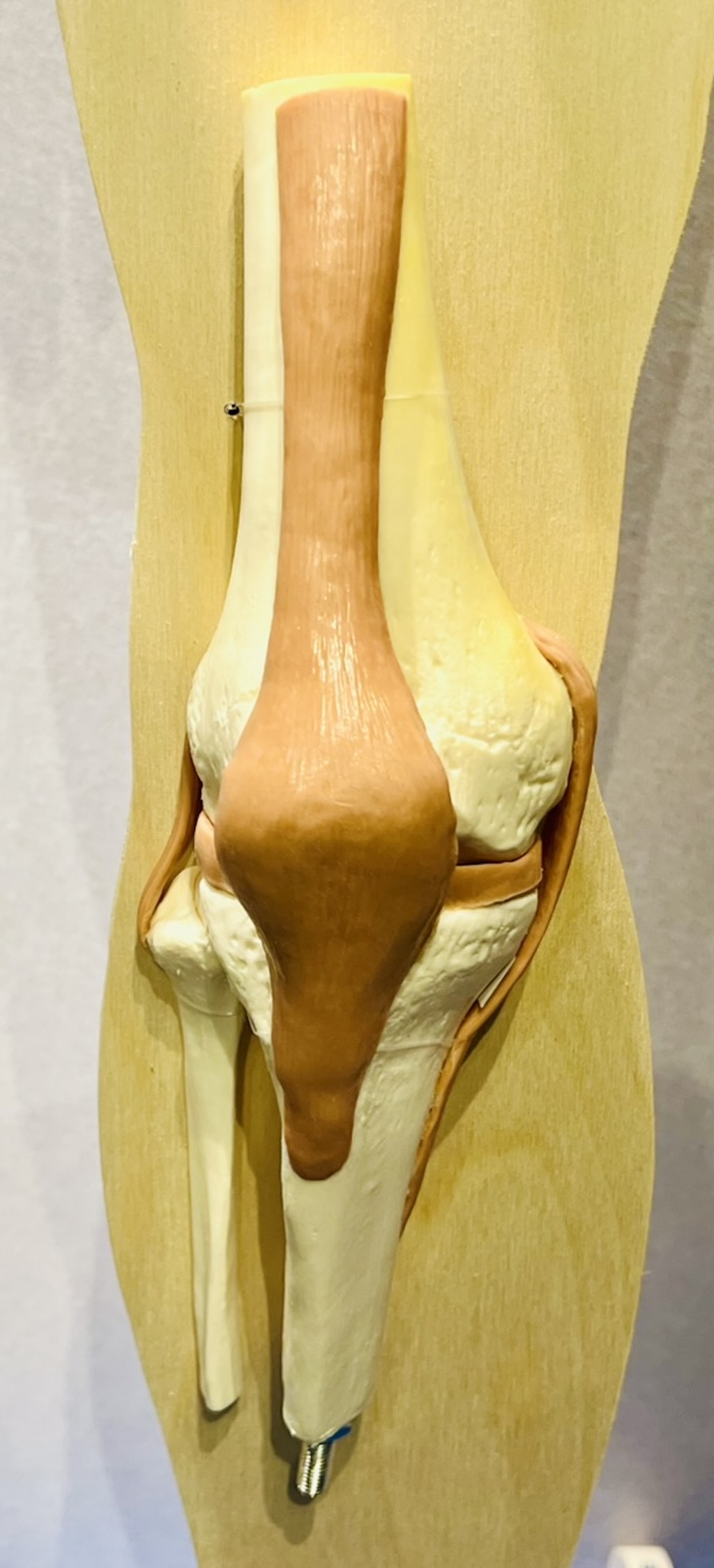

標本跟棋型都具有科研、展示和教育上的重要性。但標本取自自然,會受限於生物的體型大小。而棋型則可依目的,產生多種多樣的形式,來作為資訊湖翅與相互理解的工具。

Both specimens and models are of importance to scientific research, exhibitions, and education.

Specimens collected from nature are limited by organism size.

In contrast, depending on their purpose models come in diverse forms and serve as tools for communication of information and building understanding.

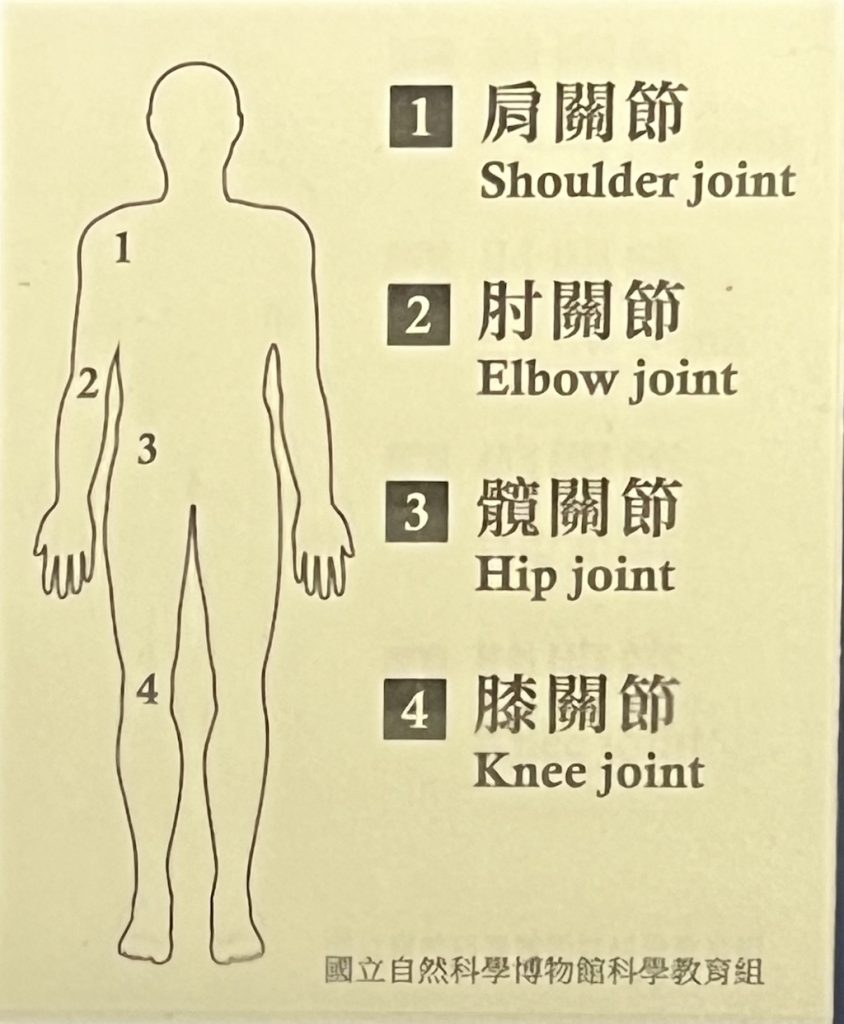

- 肘關節 Elbow joint

- 髖關節 Hip joint

- 膝關節 Knee joint

作為詮釋 Models as interpretive

標本,是大自然的真實呈現;模型,是經過觀察、詮釋後,透過多元的「材料」與視覺化做呈現。兩者都可以有展示與科學知識傳遞的用途。

Specimens are true representations of the natural world. Using a variety of “materials” and visualization, models are the result of observation and interpretation. Both can be used for exhibitions and conveying scientific knowledge.

這是標本,還是模型?Specimen or model?

看一看,知道哪些是標本?哪些是模型呢?標本與模型雖然不是同義詞,但同樣帶有人頸對真實世界的觀察與虛擬想像的模撥,在兩者的交融間,人類似乎更理解這個自然世界!

Take a look. Which are specimens? Which are models? Specimen and model are not synonyms. However, they both represent human observation of the real world and simulation of that which is imagined. By combining them, we can understand the natural world better.

標準”模”範 Meet the Super Models of Science

透過研究模式生物,科學家得以探索人體與生物學的奧秘,並理解這個世界上「無窮美麗且奇妙的生命形態」。

By studying model organisms, scientists can better understand our own human biology and the biology of the “endless forms most beautiful and most wonderful” around us.

繁殖快速、易於培養、生長週期短的微生物、植物與動物,成為實驗中的重要「替身」,這就是「模式生物」。透過它們,科學家能探究生命運作的機制,例如影響人類健康的複雜疾病成因。

Model organisms are fast-growing, easy-to-culture microbes, plants, and animals that serve as important stand-ins for experiments. They help scientists learn about biological processes that are complicated – such as the causes of diseases that affect human health.

模式生物(英語:model organism)是指受到廣泛研究,對其生物現象有深入了解的物種。根據從這些物種所得的科學研究結果,可以歸納出一些涵蓋許多生物的模型,並應用在各領域的研究。

利用不同的模式生物來進行實驗,對於結果會有不同的差異是眾所周知的事,因此,要如何選擇適當的生物,來進行生物體內研究,也是生物學和生物醫學一個重要方向。利用模式生物來發現、確認,可以對於疾病的治療、防治達到更佳的效果,進而發展更新的藥物。

模式生物的選擇上,要考慮到生物的多胎性、生命週期長短、生物體型或胚胎大小是否利於觀察、品種特異性、能供大部分研究者使用、能運輸至國外、能精確控制疾病或病變的再現性。

動物模式可應用於癌症、糖尿病、高血壓或其他疾病研究,近年的動物模式也應用於致癌原或環境毒物對人類的影響。

植物病毒學超新星 Plant virology superstar

研究洞見:

植物病毒學、COVID-19疫苗研發與生物醫學研究

Research insights:

Plant Virology; COVID-19 Vaccine development; Biomedical research

阿拉伯 芥 Thale cress

小小基因組,大大影響一植物研究的明星生物

Small genome, big impact – most popular organism for foundational and applied plant research

研究洞見:

植物發育、生長、抵抗疾病與演化;

人類神經退化疾病(如阿茲海默症與帕金森症)相關研究

Research insights:

Plants develop, grow, resist disease, and evolve; human neurodegenerative disorders (such as Alzheimer’s and Parkinson’s disease)

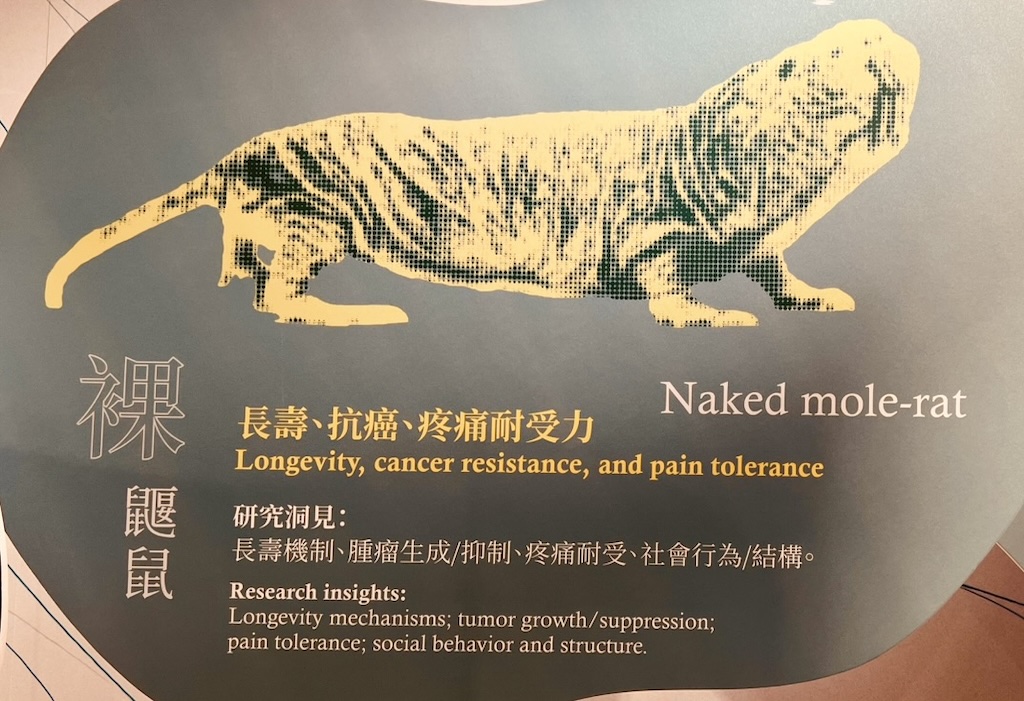

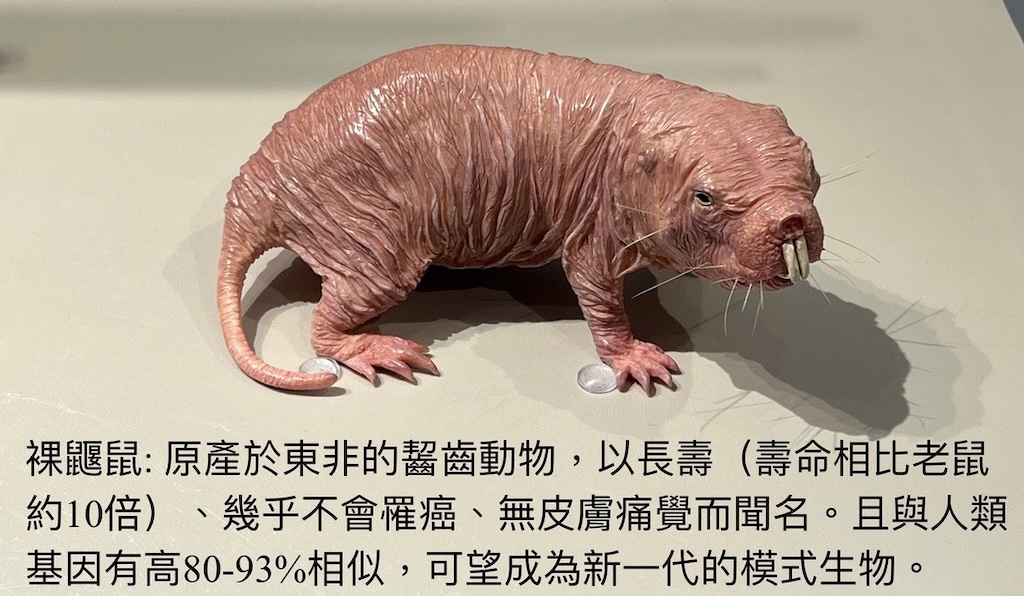

裸鼴鼠 Naked mole-rat

長壽、抗癌、疼痛耐受力

Longevity, cancer resistance, and pain tolerance

研究洞見:

長壽機制、腫瘤生成/抑制、疼痛耐受、社會行為/結構。

Research insights:

Longevity mechanisms; tumor growth/ suppression; pain tolerance; social behavior and structure.

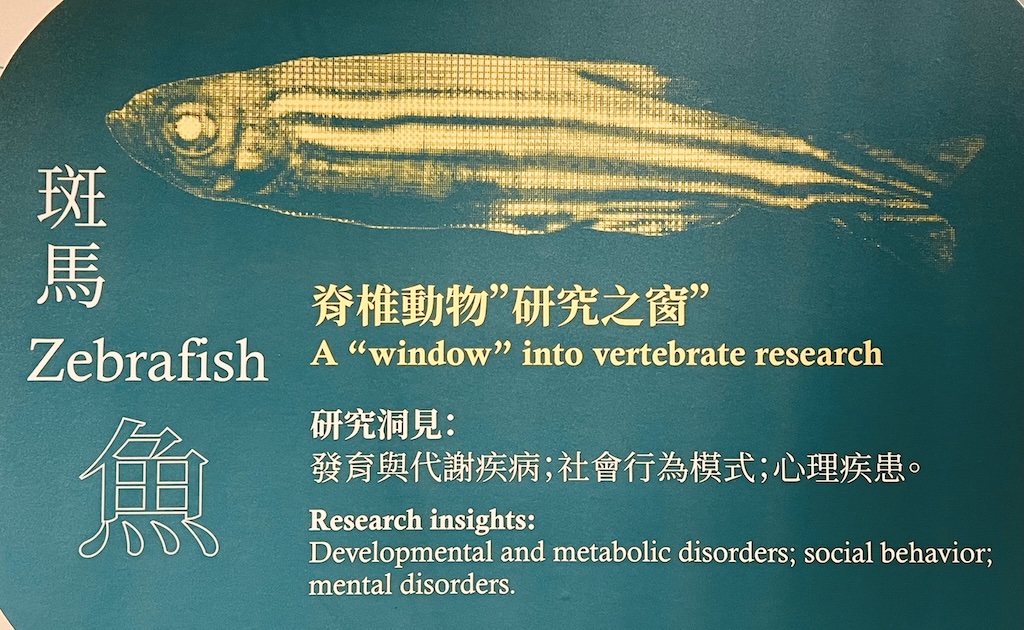

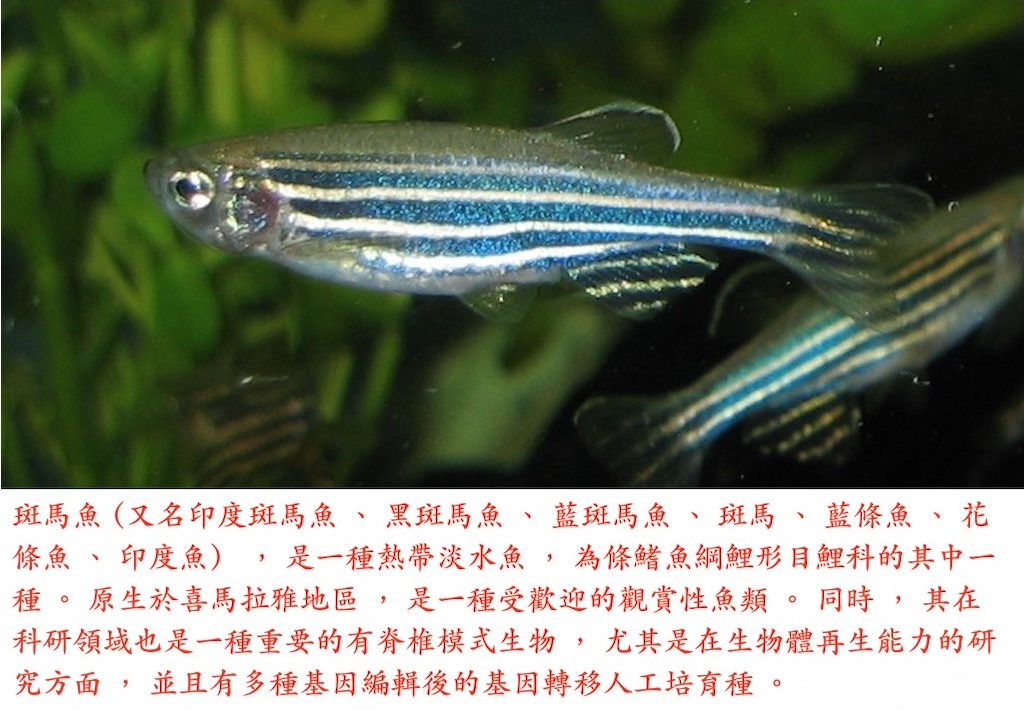

斑馬魚 Zebrafish

脊椎動物”研究之窗”

A “window” into vertebrate research

研究洞見:

發育與代謝疾病;社會行為模式;心理疾患。

Research insights:

Developmental and metabolic disorders; social behavior; mental disorders.

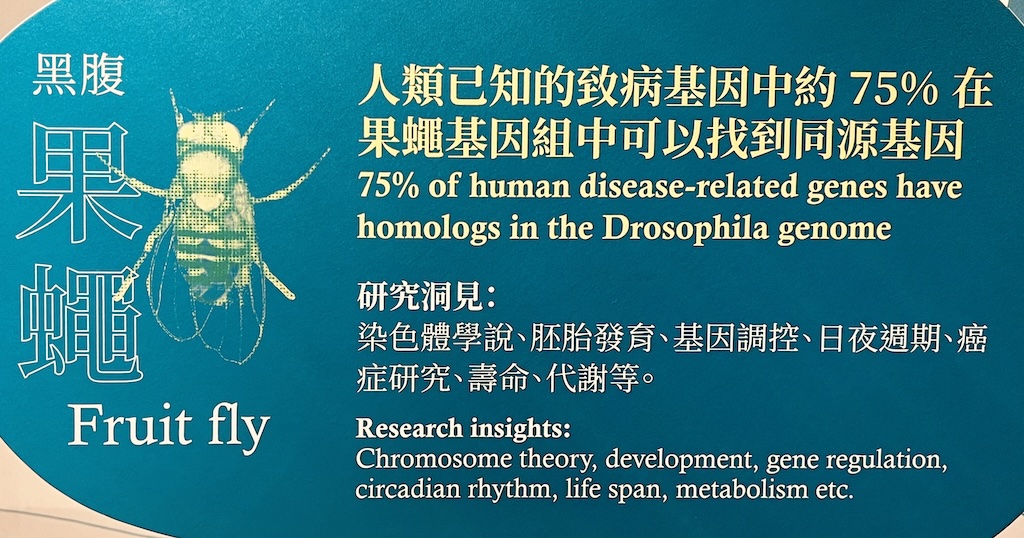

黑腹 果蠅 Fruit fly

人類已知的致病基因中約75%在果蠅基因組中可以找到同源基因

75% of human disease-related genes have homologs in the Drosophila genome

研究洞見:

染色體學說、胚胎發育、基因調控、日夜週期、癌症研究、壽命、代謝等。

Research insights:

Chromosome theory, development, gene regulation, circadian rhythm, life span, metabolism etc.

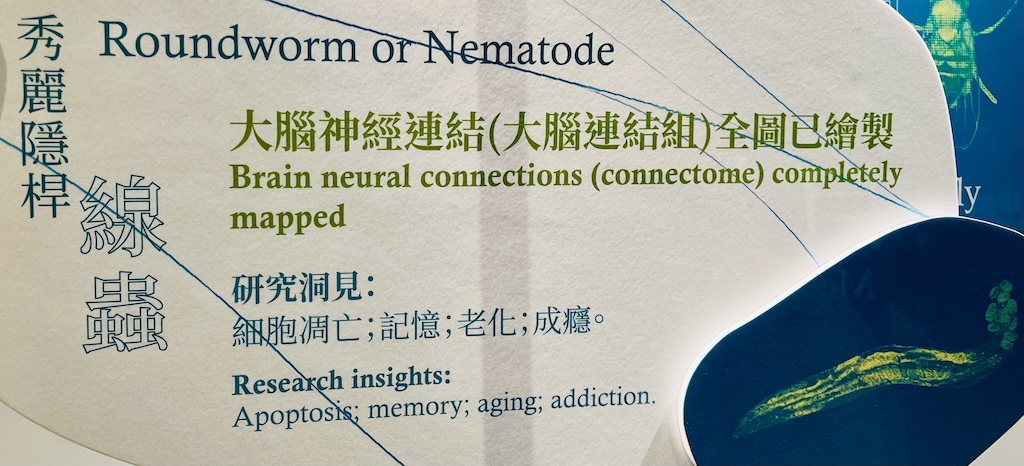

秀麗隱桿 線蟲

Roundworm or Nematode

大腦神經連結(大腦連結組)全圖已繪製

Brain neural connections (connectome) completely mapped

研究洞見:

細胞凋亡;記憶;老化;成癮。

Research insights:

Apoptosis; memory; aging; addiction.

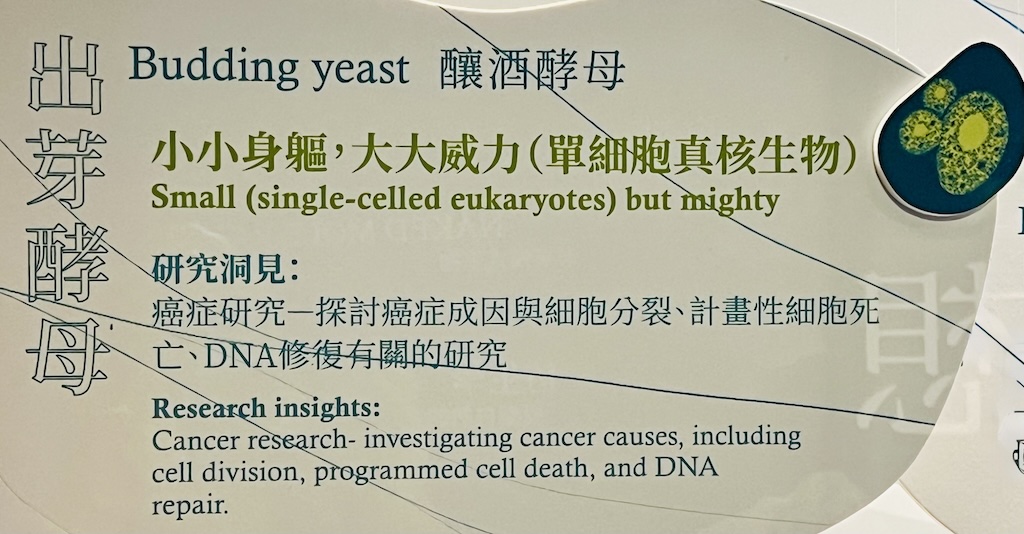

出芽酵母:釀酒酵母

Budding yeast

小小身軀,大大威力(單細胞真核生物)

Small (single-celled eukaryotes) but mighty

砑究洞見:

癌症研究一探討癌症成因與細胞分裂、計畫性細胞死亡、DNA修復有關的研究

Research insights:

Cancer research- investigating cancer causes, including cell division, programmed cell death, and DNA repair.

新興模式生物-頭足類來了!

Make room for emerging models: the Cephalopods

頭足類的烏賊,擁有如超級英雄般的偽裝能力,能依據背景環境迅速改變自身的花紋,在視覺與行為的關連性研究上,有望成為一個重要的神經生物學模式生物。而焦傳金博士(國立自然科學博物館第8任館長),就是一位這個領域的專業研究者。

Known for their superhero-like ability to quickly change their camouflage pattern in response to environmental backgrounds, cuttlefish (Cephalopoda) are emerging as a high utility neurobiology model for understanding the relationship between vision and

behavior. Dr. Chuan-Chin Chiao, the eighth NMNS director, is a leading researcher in this field.

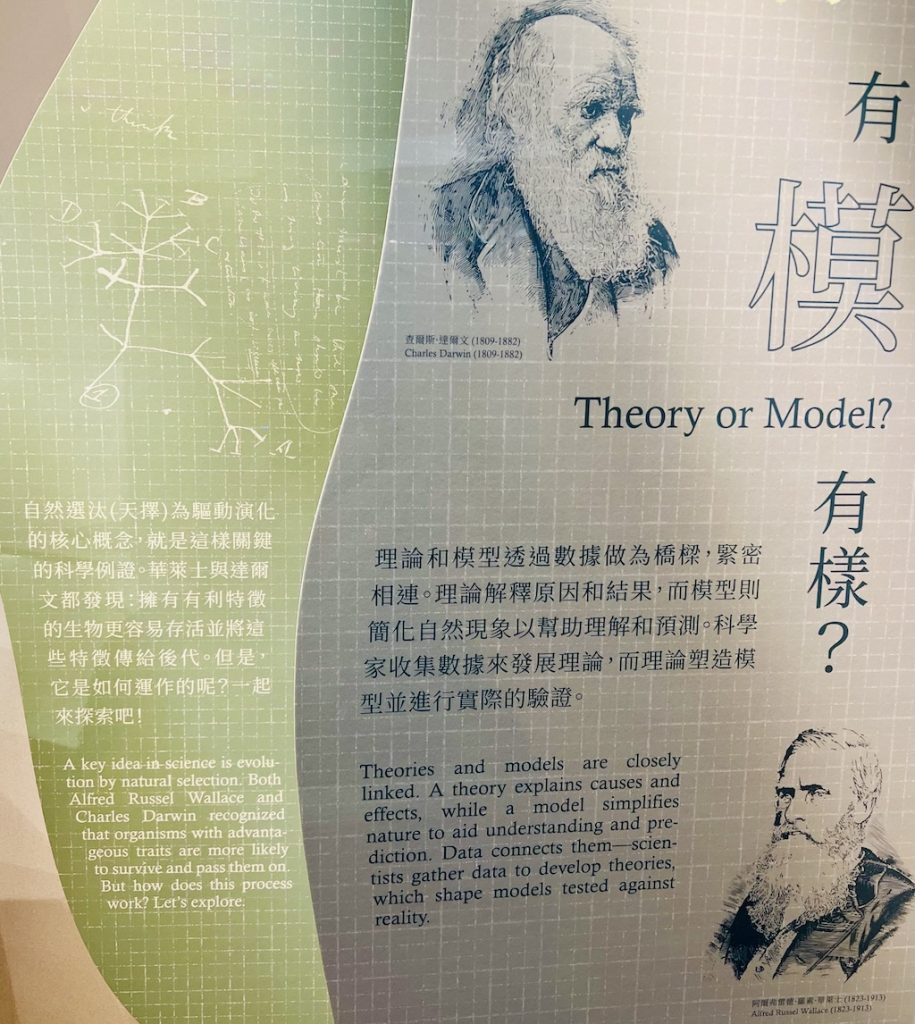

有”模”有樣? Theory or Model?

自然選汰(天擇)為驅動演化的核心概念,就是這樣關鍵的科學例證。華萊士與達爾文都發現:擁有有利特徵的生物更容易存活並將這些特徵傳給後代。但是,它是如何運作的呢?一起來探索吧!

A key idea in science is evolution by natural selection. Both Alfred Russel Wallace and Charles Darwin recognized that organisms with advantageous traits are more likely to survive and pass them on. But how does this process work? Let’s explore.

理論和模型透過數據做為橋樑,緊密相連。理論解釋原因和結果,而模型則簡化自然現象以幫助理解和預測。科學家收集數據來發展理論,而理論塑造模型並進行實際的驗證。

Theories and models are closely linked. A theory explains causes and effects, while a model simplifies nature to aid understanding and pre-diction. Data connects them-scientists gather data to develop theories, which shape models tested against reality.

阿爾弗雷德-羅素•華萊士(I823-1913)

Allred Russel Wallace

查爾斯•達爾文(1809-1882)

Charles Darwin

自然的變異 Natural variation

仔細看看,這些將近百年的鬼鼠標本,個體間有什麼相似?又有什麼不同?個體間展現出細微的差異,這也是達爾文與華萊士收集到的資料:達爾文的資料收集部分來自於育種相關,華萊士則來自於廣泛地理區的野外考察。

Take a close look at the nearly century-old collections of Bandicota indica, how are these individuals similar? How are they different? These individuals display subtle variations, which is exactly what Darwin and Wallace observed in their data. Darwin collected data from agricultural breeders, while Wallace collected from trips around the world.

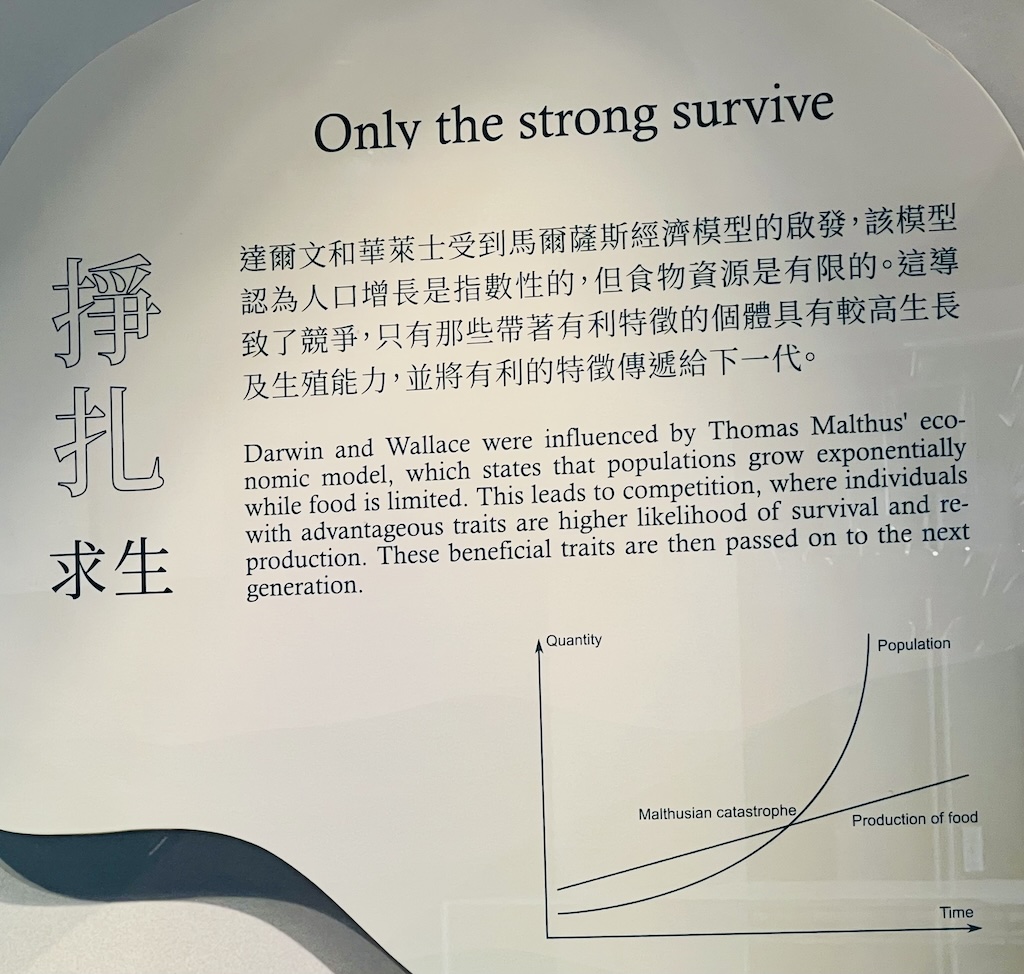

掙扎求生 Only the strong survive

達爾文和華萊士受到馬爾薩斯經濟模型的啟發,該模型認為人口增長是指數性的,但食物資源是有限的。這導致了競爭,只有那些帶著有利特徵的個體具有較高生長及生殖能力,並將有利的特徵傳遞給下一代。

Darwin and Wallace were influenced by Thomas Malthus’ economic model, which states that populations grow exponentially while food is limited. This leads to competition, where individuals with advantageous traits are higher likelihood of survival and re-production. These beneficial traits are then passed on to the next generation.

馬爾薩斯模型(Malthusian growth model)

Quantity vs Time

Production of food vs Population

有其父必有其子 Like parent, like child

達爾文跟華萊士都知道,有利特徵必定從父母傳給下一代,雖然當時的他們不知道基因、染色體、DNA。而今日都已揭曉—DNA即是將有利特徵傳至下一代的基礎。

Darwin and Wallace recognized that advantageous traits must be passed from parent to offspring, though they were unaware of genes, chromosomes, and DNA. We now understand DNA as the basis of heredity.

典藏:打開解讀自然的原點

Collection: decoding nature’s origins

除了自然選汰,還有基因漂變、遷徙都會驅動演化;這些運作方式共同形塑了地球的多様性。

地球的多樣性可透過博物館的典藏來保存和紀錄,例如國立自然科學博物館和國立臺灣大學動物博物館。博物館的收藏不僅展現生物的演化與生態系的變化,甚至提供生物保育和氣候變遷的解方。

Besides natural selection, evolution occurs through genetic drift and migra-tion, which are the processes through which Earth’s biodiversity is shaped Earth’s biodiversity is preserved and documented through Museum collec-tions, such as those at the National Museum of Natural Science and NTU Museum of Zoology. These collections not only illuminate evolution of organisms and changes in ecosystems but also provide solutions to conservation and climate challenges.

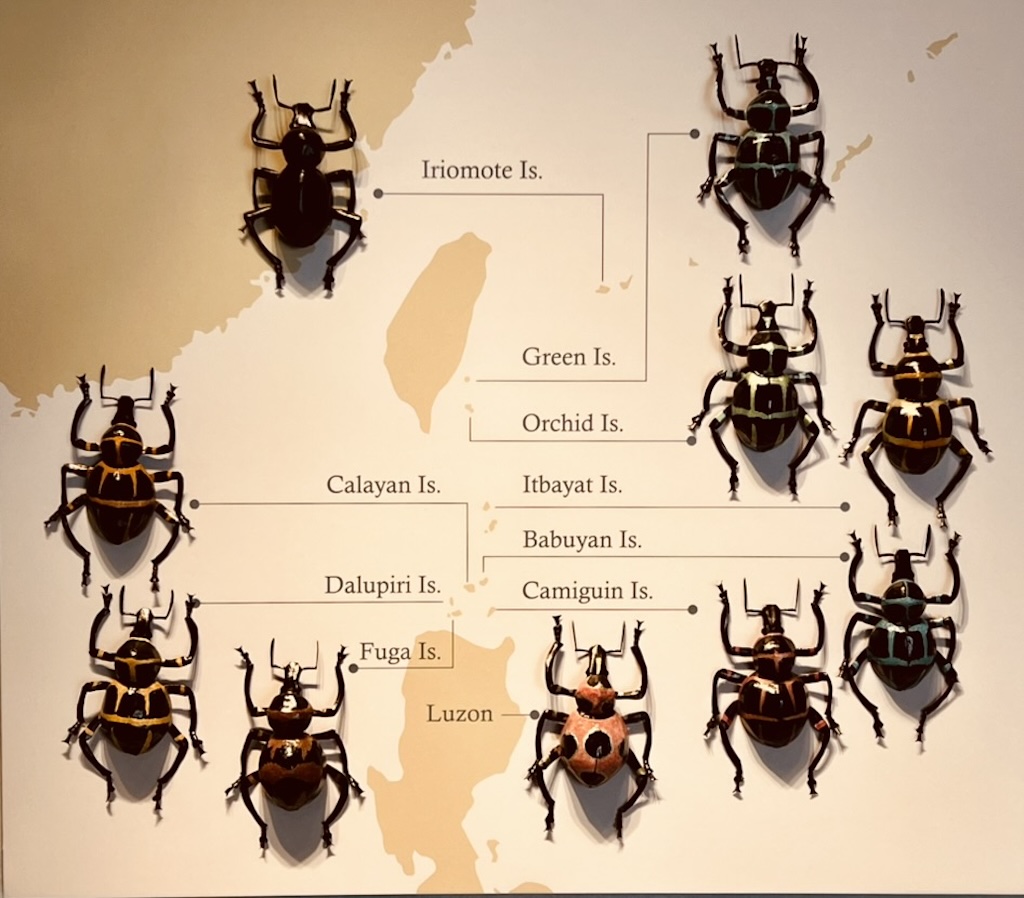

球背象鼻蟲 Pachyrhynchus

這群具有堅硬翅鞘、無法飛行的甲蟲,卻廣布於菲律賓群島及華萊士線以東的印尼島群,並擁有多樣的斑紋,展現島嶼擴散與演化的有趣案例。在臺灣,則僅見於蘭嶼與綠島,其分布也剛好跟一條有名的生物地理分界線一華萊士線一周邊區域的演化歷程有關!

國立自然科學博物館生物學組昆蟲學門

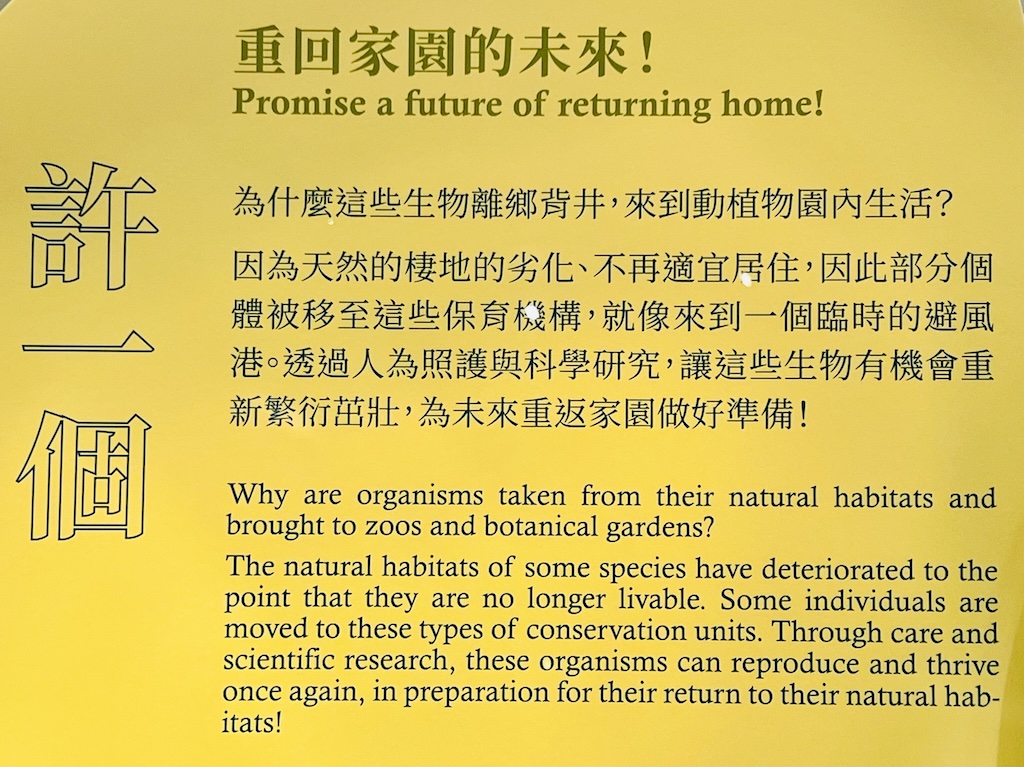

“模”擬自然 Simulating Nature

保育生物多樣性 也是一門理解大自然的過程。透過長期觀測與數據分析,讓研究者可模擬生態系統的運作,探索族群動態與棲地復育的理論基礎,最終轉化為具體的保育行動,亦能成為政府建設發展上的依據。

Conserving biodiversity is a process of understanding nature. Through long term observation and data analysis, researchers can simulate the workings of ecosystems and explore the theoretical bases of, population dynamics) and habitat restoration, Ultimately, this information can be transformed into concrete conservation actions and serve as a reference for governments: when deciding on construction and develop ment projects.

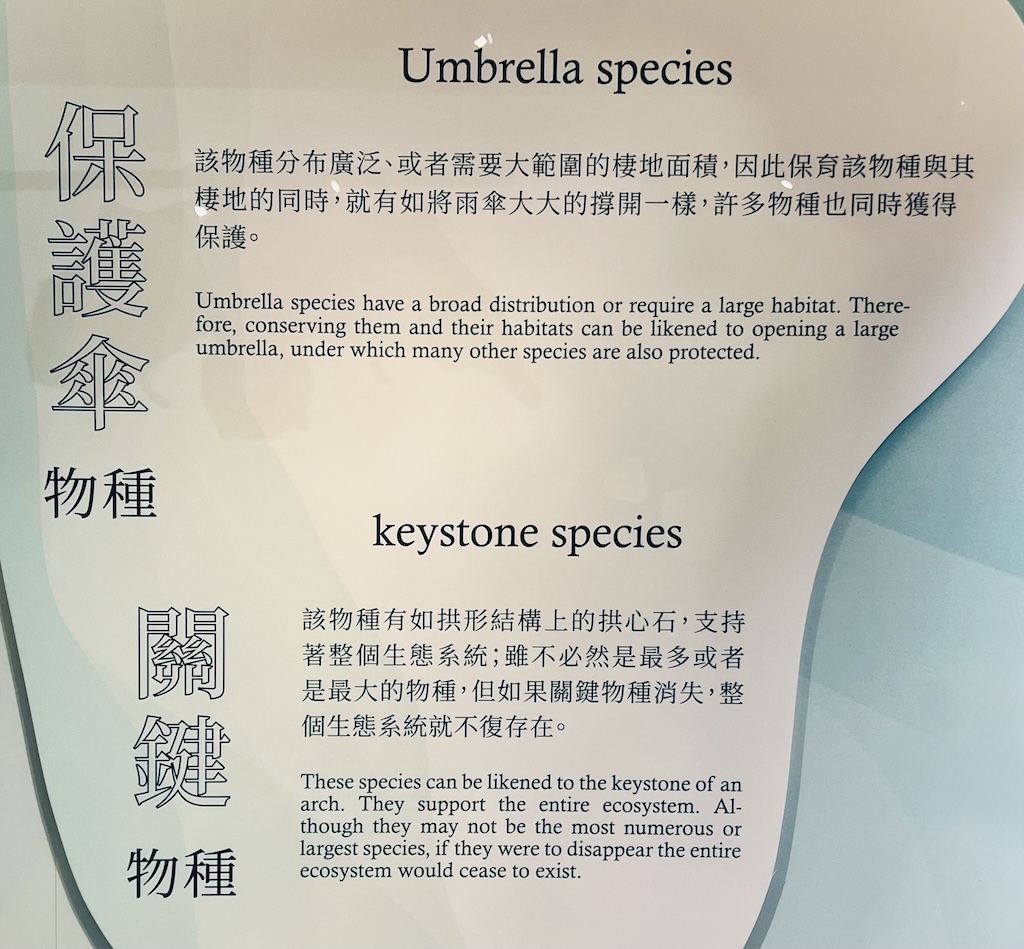

在大自然中,有些物種擁有著獨特的角色,維繫著生態平衡。保護牠們,對於守護地球的未來,事半功倍。現在一起來認識這些重要的物種吧!

In nature, some species play, specific roles in maintaining ecological balance. By protecting them, we can better safeguard the future + of the earth. Let’s learn more about these important species!

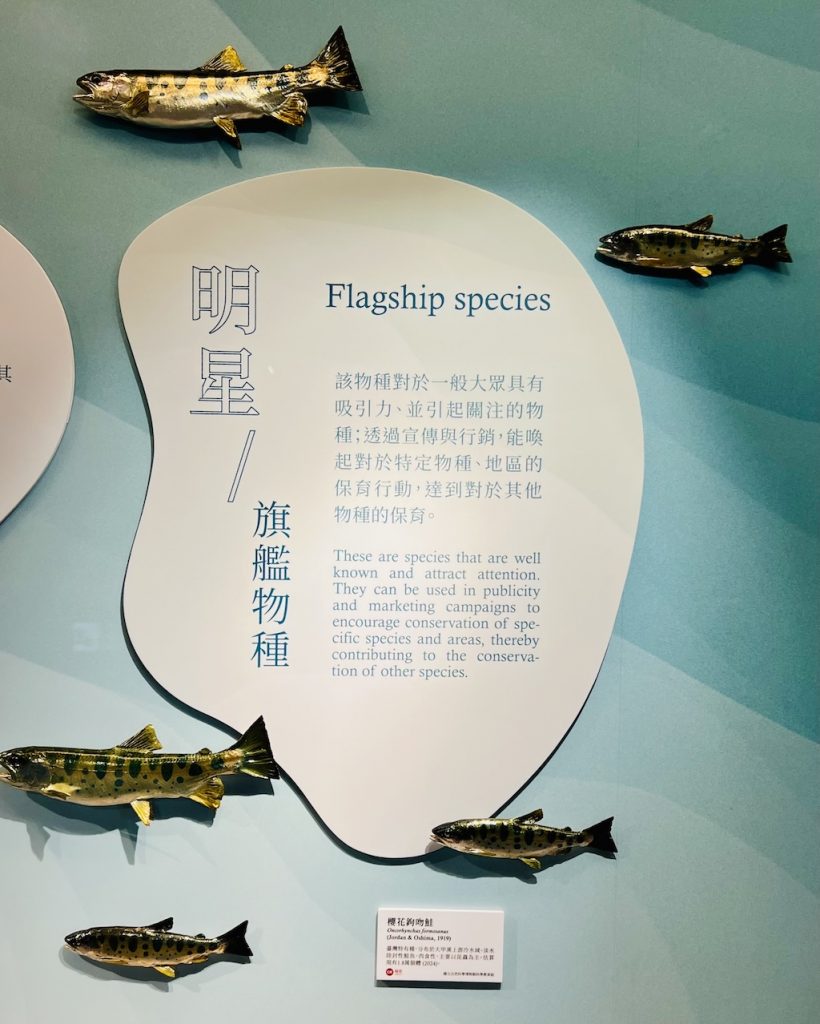

明星 旗艦物種 Flagship species

該物種對於一般大眾具有吸引力、並引起關注的物種;透過宣傳與行銷,能喚起對於特定物種、地區的保育行動,達到對於其他物種的保育。

These are species that are well known and attract attention. They can be used in publicity and marketing campaigns to encourage conservation of specific species and areas, thereby contributing to the conservation of other species.

櫻花鉤吻鮭

Oncorhynchus formosanus (Jordan & Oshima, 1919)

台灣特有種•分布於大甲溪上的冷水域 淡水陸封性鮭魚•肉食性,主要以昆蟲為主•估算現有1.8萬種個體(2024)

An Introduction to 台中科博館《自然藝想》特展

– 邀你進入標本與模型交織的大千世界Modeling Nature

公仔模型蒐集風氣正夯,國立自然科學博物館與國立臺灣大學生命科學院動物博物館聯合策劃全新特展《自然藝想》,邀請專門製作模型的臺灣原型師共同參與,展出逾40件栩栩如生的生物標本及模型,帶領觀眾探索人類如何透過「觀察、測量、建模」理解複雜的自然,感受科學的縝密與藝術的創意,歡迎動物迷、模型愛好者來一探究竟!

《自然藝想》特展是一場科學與藝術的跨界對話,透過標本與模型的錯置,突顯「蒐藏」的深度與廣度、「科學研究」的意義與價值,並藉由展示呈現在大眾眼前,引領觀眾多元思考,進而實踐共學,體現博物館作為知識轉譯與公共溝通平台的重要角色。

我們的世界充斥著「模型」。我們用「模式」建構出對周遭環境的理解。在這裡,展場化身為標本與模型們的伸展台;細節中,閃耀著自然的純粹美感。方寸間,展露出藝術的真實映像。

從大自然而來的蒐藏物件與其背後的後設資料,共同架構出龐大的資料庫;無論在時間與空間的維度,研究者、自然愛好者們…孜孜不倦的閱讀著、剖析著…從中探索自然的奧祕。而展示與教育肩負溝通的角色,透過知識的詮釋與轉化,激發觀眾的主動思考與深入探究-這正是博物館重要的功能與意義。《自然藝想》特展的整體展間正是這種精神的展現,透過標本與模型的錯置,展現「蒐藏」的深度與廣度、「科學研究」的意義與價值,並藉由「展示」引導多元視角的思索,最終以「大眾教育」來達到共學的深意。

19-20世紀初期,胚胎或小型無脊椎動物因難以保存與展示,當時工匠會用蠟或玻璃等材料製作仿真模型,雖製作過程繁複、技術要求高,但比展示真實標本容易,也具備藝術與科學雙重價值。如今針對教學需求製作的實體模型較為少見,但「模型」的概念早已延伸到研究模式生物、電腦模擬等面向,成為人們理解、預測自然現象的重要工具。

「標本」源於自然,講求還原真實,保存生物樣貌;「模型」則是模仿實物原形,按一定比例縮放製成的樣品。這次特展希望透過標本與模型的巧妙對比,呈現兩者在研究、展示與教育上的基礎功能,進一步帶大眾了解科學工作者、藝術創作者如何從專業視角出發,以不同方式詮釋人們眼中的大自然。

值得一提的是,「有『模』有樣」單元展出8隻珍貴鬼鼠(Bandicota indica)標本,由日本教授青木文一郎在1934-1935年間採集製成。鬼鼠是臺灣最大鼠類,曾廣泛分布臺灣低海拔荒野農田,因啃食作物被視為害鼠;隨著生態環境改變,如今鬼鼠成為須受保護的物種。這批近百年的棍棒標本不僅展現早期標本製作技術,也見證臺灣百年生態環境的變遷,深具意義。

《自然藝想》展出多件原型師打造的恐龍模型,例如:禽龍、亞伯達角龍、厚頭龍等,展現原型師手下的想像與真實;在「自然的『模』樣」單元中,觀眾還能一窺1比20的暴龍頭部模型製作流程,認識模型從平面圖像轉化成立體結構的關鍵歷程。

《自然藝想》展區由5面落地窗型展櫃組成,劃分成獨立卻又相互串聯的主題單元:「『模』索真實」、「標準『模』範」、「有『模』有樣」、「『模』擬自然」、「模樣千萬變」、「自然的『模』樣」,分別展示不同媒材的典藏標本與藝術創作。

“模”索真實

是否想過科學家如何探究看不見的微觀世界或模擬複雜的自然系統? 繁複的專業知識如何透過各式媒材來進行簡化、述說、溝通、詮釋? 仔細觀看,我們的世界充斥著「模型」,我們也持續使用「模式」來建構我們對周遭環境的理解。那麼,我們所理解的「真實」,是否是一種透過模型與模式所建構下的世界呢?

- 作為「工具」: 標本跟模型都具有科研、展示和教育上的重要性。 但標本取自自然,會受限於生物的體型大小。 而模型則可依目的,產生多種多樣的形式,來作為資訊溝通與相互理解的工具。

- 作為「形式」: 自然界中充斥著複雜或難以理解的面向,看不見的模型可做為人類對於浩瀚無盡的自然界,進行探究與追尋的媒介。

- 作為「詮釋」: 標本,是大自然的真實呈現;模型,是經過觀察、詮釋後,透過多元的「材料」與視覺化做呈現。兩者都可以有展示與科學知識傳遞的用途。

觀摩大自然

- 標準”模”範: 透過研究模式生物,科學家得以探索人體與生物學的奧秘,並理解這個世界上「無窮美麗且奇妙的生命形態」。 繁殖快速、易於培養、生長週期短的微生物、植物與動物,成為實驗中的重要「替身」,這就是「模式生物」。透過它們,科學家能探究生命運作的機制,例如影響人類健康的複雜疾病成因。

- 有”模”有樣: 理論和模型透過數據做為橋樑,緊密相連。理論解釋原因和結果,而模型則簡化自然現象以幫助理解和預測。科學家收集數據來發展理論,而理論塑造模型並進行實際的驗證。 自然選汰 (天擇)為驅動演化的核心概念,就是這樣關鍵的科學例證。華萊士與達爾文都發現:擁有有利特徵的生物更容易存活並將這些特徵傳給後代。但是,它是如何運作的呢?一起來探索吧!

- “模”擬自然: 保育生物多樣性,也是一門理解大自然的過程。透過長期觀測與數據分析,讓研究者可模擬生態系統的運作,進一步探索族群動態與棲地復育的理論基礎,最終轉化為具體的保育行動,亦能成為政府建設發展上的依據。 在大自然中,有些物種擁有著獨特的角色,維繫著生態平衡。保護牠們,對於守護地球的未來,事半功倍。 現在一起來認識這些重要的物種吧!

模樣千萬變

吾人所能經歷之極美,乃奧秘之境。實為一切藝術與科學之源 — 阿爾伯特·愛因斯坦

- 想像與真實: 傳說中的神話生物,如龍、獅鷲和大海蛇,或許並非全然虛構,而是結合自真實的探索與人類的想像。過往的人們發現無法辨識的骨骼或化石時,便會嘗試使用當時的故事與信仰來給予這些神秘物件一個合理的解釋。 如今,原型師延續這種創意,融合自然與幻想,打造令人驚嘆的作品。而古生物藝術家,他們運用科學與藝術來塑造這些奇幻生物。

- 轉化與藝術: 劍龍可以是藍色的,還有橘色的背刺嗎? 獅鷲的傳說從何而來? 古生物藝術與神話有著緊密的關聯——兩者都融合了科學證據與創意敘事。古生物藝術家透過化石重建遠古生命,而過去的說書人則將神秘的發現轉化為傳奇生物。如今,藝術家與模型製作者延續這項傳統,運用科學知識,創造出栩栩如生的現實與幻想生物。無論是復原恐龍的形態,還是設計奇幻生物,大自然是汲取靈感的重要來源,最終形塑了這些可信或者充滿藝術感的作品。

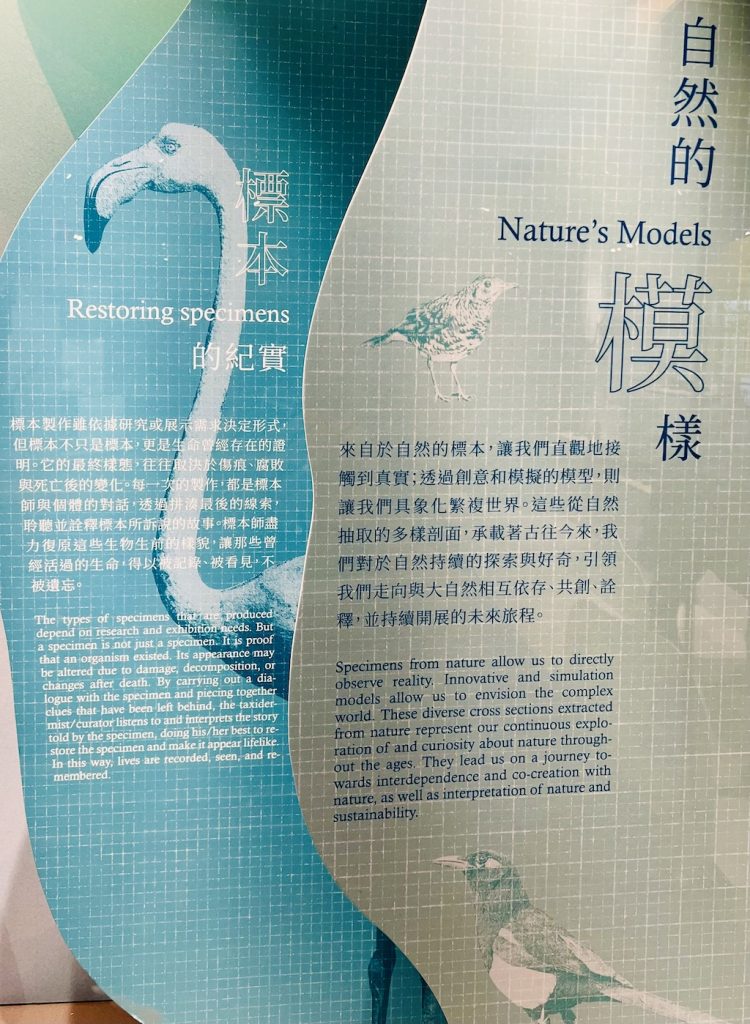

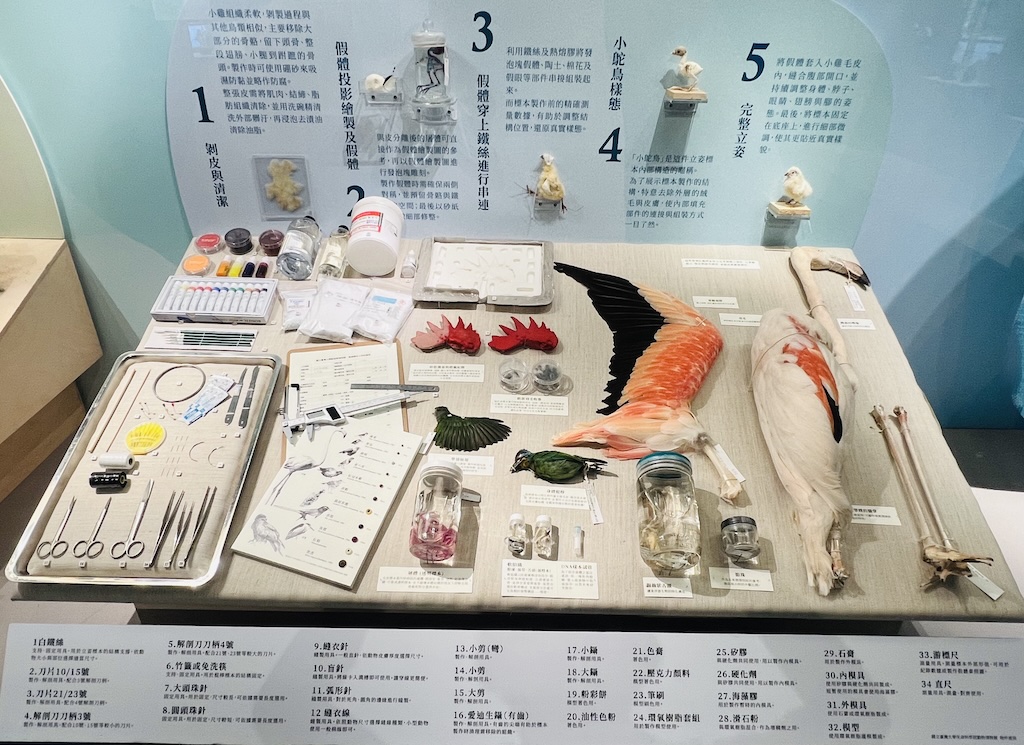

自然的 “模 “樣

來自於自然的標本,讓我們直觀地接觸到真實;透過創意和模擬的模型,則讓我們具象化繁複世界。這些從自然抽取的多樣剖面,承載著古往今來,我們對於自然持續的探索與好奇,引領我們走向與大自然相互依存、共創、詮釋,並持續開展的未來旅程。

- 標本的紀實: 標本製作雖依據研究或展示需求決定形式,但標本不只是標本,更是生命曾經存在的證明。它的最終樣態,往往取決於傷痕、腐敗與死亡後的變化。每一次的製作,都是標本師與個體的對話,透過拼湊最後的線索,聆聽並詮釋標本所訴說的故事。標本師盡力復原這些生物生前的樣貌,讓那些曾經活過的生命,得以被記錄、被看見,不被遺忘。

••原型的誕生: 一件動物原型的誕生,源自敏銳的觀察與科學知識的爬梳,引領原型師在黏土或數位建模中不斷雕琢與精煉。請細細感受模型肌理間的紋路與動勢的神韻,是否能感受其中蘊含的豐富想像,以及對真實生命的細膩詮釋?這些元素的交織,使模型成為了科學與藝術的共創。